Cartoline da Ischitella

Dal centro abitato, la vista spazia dalle colline circostanti al lago di Varano, al mare Adriatico fino alle isole Tremiti. In alcune giornate particolarmente limpide si possono scorgere le coste del Molise, dell’Abruzzo e della Dalmazia. Siamo a Ischitella, un borgo di 4139 abitanti nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

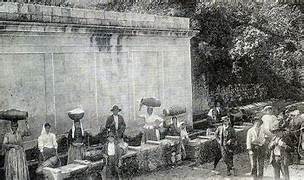

Qui il territorio comunale è un inno all’acqua con numerose sorgenti cui è dedicata la nota canzone popolare “A vie de Funtanedde”.

Alla Folicara (a Fulcare), la “faggeta depressa”, uno dei “popolamenti” considerati “relitti” di un’area più ampia occupata durante l’ultima glaciazione. Particolari condizioni microclimatiche, come le “forre” (dove l’inversione termica mantiene temperature basse e alta umidità), e la presenza di venti umidi provenienti dal mare, creano un habitat favorevole a soli 200 metri, rispetto ai 1000 e 1700 metri sul livello del mare della faggete nell’Appennino.

Nelle dune dell’istmo di Varano prospera la macchia mediterranea. E poi sono gli estesi oliveti a dominare il paesaggio.

Le origini

La presenza umana risalirebbe al neolitico superiore (3000 a.C.), riscontrato da materiale litico finemente lavorato e ceramica rinvenuto presso le stazioni di Grotta Pippola, Monte Grande e il canale di Scarcafarina. Alla “Civita” o “Niuzi” troviamo (purtroppo nel più completo abbandono) i resti di necropoli risalenti al V-IV secolo a.C.

La tradizione, non suffragata da fonti certe, tramanda che a Ischitella nel 970 si era accampato un gruppo di musulmani che facevano scorrerie sui paesi limitrofi, poi cacciati da mercenari slavi al soldo dell’imperatore Ottone I. Successivamente troviamo il nome di Ischitella citato in una bolla di Papa Stefano IX del 1058, che, accordando la sua protezione all’Abbazia di Càlena (Peschici), vi includeva come pertinenza la cella ischitellana di San Pietro in Cuppis. In un documento svevo, risalente al 1225, viene attribuito a Ischitella il nome di “Castrum”.

Il borgo si divide oggi in due parti: la medievale “Terra” e l’ottocentesca “Ponte”.

Le porte d’entrata per il centro storico hanno un’origine antica quanto il paese stesso. La Portella si trova nei pressi del Giro Esterno, mentre la Porta Grande è presente nella Via Sotto le Mura. Una terza porta fu demolita nell’ottocento per collegare il centro storico al nuovo abitato.

Nel 1646 Ischitella subì vari crolli durante il disastroso terremoto del Gargano, che qui causò 86 vittime.

Il Palazzo e il Casino di caccia dei Principi Pinto

Il palazzo Pinto (oggi Ventrella) sorto sui ruderi dell’antico castello del XII secolo, crollato per il sisma, fu ricostruito dal principe Francesco Emanuele Pinto nel 1714. Danneggiato da un incendio nel 1804, presenta aggiunte che, in parte, alterano la linea settecentesca. L’interno, in gran parte ristrutturato dalla famiglia Ventrella, conserva grandiosi saloni con i soffitti finemente decorati e arredi d’epoca. Essendo di proprietà privata, purtroppo non è visitabile. In località Niuzi, il Casino di Caccia vanvitelliano dei principi Pinto è stato trasformato dai Ventrella in una “dimora di charme”.

Le chiese

L’ex convento di San Francesco nasce come piccola cappella donata al santo (in pellegrinaggio sul Gargano), da Matteo Gentile, feudatario di Ischitella. Dalla visita di san Francesco trae origine la leggenda del “Cipresso” miracolosamente germogliato dal bastone che il santo piantò a terra quando si inginocchiò sul sagrato per pregare.

L’abbazia di San Pietro in Cuppis, che risale all’XI secolo, è purtroppo “sgarrupata”. Presenta particolarità architettoniche rare.

La chiesa di Sant’Eustachio, eretta nel ‘700 dai Pinto come cappella privata, conserva preziose tele del Settecento napoletano e un raro “Bambinello” donato dal principe Francesco Emanuele Pinto, noto per i grandiosi presepi che allestiva nel suo palazzo napoletano sulla riviera di Chiaia.

La chiesa della SS.ma Annunziata (nota come Crocefisso di Varano), costruita sulle rive del lago di Varano nel X secolo e ampliata nel XVI, sorge sul sito della medioevale Bayranum, spopolata nel 1500 e oggi scomparsa. Cosa resta? Un rudere della cinta muraria, oltre alla Torre piccola e alla Torre grande (Torre Sanzone), in località Foce Varano, oggi purtroppo cadenti, che rappresentano le torri costiere più antiche del Gargano. Hanno la struttura architettonica arcaica a base cilindrica e merli a coda di rondine rari nelle Torri pugliesi a base quadrangolare. Costituivano il sistema difensivo durante il vicereame spagnolo nel Regno di Napoli. Furono probabilmente edificate tra il 1269 e il 1270 da Riccardo di Lauro per conto di Carlo I d’Angiò. Un patrimonio architettonico che meriterebbe di essere restaurato e valorizzato.

A TAVOLA

Specialità gastronomiche e la “Cruedda”

Un aroma intenso aleggia nel borgo antico di Ischitella durante il periodo pasquale, quando per tradizione si prepara il “Cavicione” (Calzone), secondo un’antica ricetta quaresimale contadina, farcito con cipollotti sponsali, uvetta e acciughe. Il risultato è un ricco sapore agrodolce … Attenzione però a non chiamarlo dolce o pizza, gli Ischitellani tengono a precisare che è il “loro cavicione”.

Le tipicità

Il croccante è un dolce di mandorle tritate e zucchero, mescolati e cotti a fuoco lento fino a ottenere un composto omogeneo, da compattare a forma di cestino, vassoio o piatto, e ornare con i “fruttini” di pasta di mandorle.

Un simbolo dell’artigianato locale è la “Cruedda“, cesto o cestina di paglia lavorata a mano e decorata con fili colorati. La paglia di grano della varietà Bianchetta, legata insieme da filo di lino e da giunco, è decorata con ritagli di stoffa colorata, una sorta di stemma dei poveri per identificare le cruedde.

Il Tempo

Esse scandivano i ritmi delle giornate come il ritrovo delle lavandaie al ruscello o il trasporto del pane al forno; ciò imponeva che fossero immediatamente riconoscibili dai proprietari. La Cruedda veniva utilizzata per contenere di tutto: pasta fresca fatta a mano, pane, frutta, panni da lavare, corredo nuziale, paramenti sacri delle chiese. Oggi la Cruedda è stata riportata in auge dall’Associazione omonima ed è un souvenir molto apprezzato dai visitatori.

IL PERSONAGGIO

Pietro Giannone dall’eresia al premio letterario della città

In un ideale percorso del “Gargano segreto”, il luogo della memoria ritrovato è la piccola Ischitella del tempo in cui Pietro Giannone vi nacque, nel 1676, da “buoni e onesti parenti”. Ad Ischitella visse per ben diciotto anni, ma le dedicò soltanto poche righe nella “Vita, scritta da lui medesimo”. Da Napoli, dove si era laureato in Legge e svolgeva attività forense, Giannone segnò la storiografia europea: smascherò il potere religioso, mostrando la sua invasività in quindici lunghi secoli di potere.

La vicenda

Per questo suo imperdonabile “peccato”, fu imprigionato e lasciato morire nelle fredde carceri sabaude, in un lontano giorno del 1748, dopo aver segnato il ristabilimento, nella Storia, delle “regole del gioco”. La sua “historia” tutta civile, senza strepiti di battaglie, tutta nuova, di documentazione che sostiene una visione laica, fu espressione dei ceti più avanzati del suo tempo. Il clima culturale della Napoli del 1714-48 espresse una vivacità intellettuale fra le più forti a livello europeo. Giannone ne fu il capofila. Dalla sua analisi emergerà la tesi giurisdizionalista che farà scoppiare la grande contraddizione della Chiesa/Istituzione, “potere umano non legittimato né da Dio né dagli uomini, e che gestiva i 4/5 del reddito dello Stato”.

A Giannone oggi è dedicato il Premio Letterario nazionale di poesia “Città di Ischitella-Pietro Giannone” per una raccolta inedita di liriche nei dialetti d’Italia e lingue minoritarie, giunto alla XXII edizione. Il concorso, organizzato dal Comune di Ischitella e dall’associazione “Periferie”, a fine estate attira cultori del dialetto da tutta Italia.

Teresa Maria Rauzino

su “L’Edicola per l’Italia” 9 marzo 2025