Con le feste di S. Elia profeta, della Madonna di Loreto, di San Matteo e con le processioni della Settimana Santa, Peschici celebra i suoi riti religiosi più antichi e coinvolgenti.

Con il rientro degli emigranti dall’estero, convenuti apposta per l’occasione, si ripetono di anno in anno dei riti che con semplice, ma efficace teatralità, esprimono i destini di questa terra garganica e la sua speranza di prosperità, nel solco di una tradizione secolare.

Elementi culturali ed etnografici, non sempre avvertibili, concorrono a trasformare queste giornate in eventi religiosi dominati dalla coralità: Peschici, perduta nel mare dell’esistenza senza risposta, acquista soprattutto nel culto antico del santo profeta Elia che libera i suoi poveri, pochissimi abitanti, dalle cavallette, dalla siccità, dalle malattie e dalle incertezze della vita, la speranza di salvezza o quanto meno la speranza consolatrice di un futuro migliore.

I modelli della società di massa e consumistici non hanno ancora scalfito questa realtà, consolidata da secoli: un modo di fare e di essere collegato, nella sua dimensione più profonda, alla misteriosa ricerca di sé, della propria identità, del minimo di garanzia vitale.

La religiosità popolare, secondo il nostro concittadino monsignor Domenico D’Ambrosio, è un mondo misterioso ed affascinante, al quale occorre avvicinarsi con atteggiamento cauto ed interlocutorio, in punta di piedi; vi si accede più facilmente formulando domande, anziché dando risposte. Va compresa nelle sue intenzioni, nel suo linguaggio, nella sua genesi e nelle sue mutazioni storiche. Molti sono i suoi valori, e occorre saper cogliere le sue dimensioni interiori. È innegabile la ricchezza interna, tematica, espressiva e d’ispirazione di questa forma di religiosità. Ma l’atteggiamento nei suoi confronti non può essere basato su approcci rudi, interpretazioni semplificate, accettazioni acritiche, spiantamenti violenti e immotivati.

La religione in cui siamo stati educati alla fede merita da noi il massimo rispetto, per quello che ci ha dato e per quello che ancora può darci, ma soprattutto perché costituisce la saggezza del nostro popolo: è la sua matrice culturale. Offre l’opportunità e l’occasione, talvolta unica, di trasmettere il messaggio del Vangelo, di approfondire la conoscenza della fede, di promuovere la vita religiosa a quelli che, abitualmente, non partecipano mai, o quasi mai, alla vita della Chiesa. Sono “i lontani”.

È proprio seguendo queste indicazioni che i ricercatori del Centro Studi “G. Martella” hanno elaborato la monografia Chiesa e religiosità popolare a Peschici. Non presumiamo, con questo libro, di aver dato un quadro esaustivo della storia sociale e religiosa. Per un’impresa del genere occorrono approfondimenti metodologici e di scavo archivistico, da cui siamo ancora ben lontani.

Abbiamo effettuato, per il momento, dei sondaggi su aspetti poco indagati della vita sociale e devozionale, aspetti che rientrano nella storia di vicende collettive anonime, che sfuggono all’analisi politica o economica.

Per l’indagine, abbiamo utilizzato una serie di archivi periferici, ritrovandovi dei documenti che, nel loro insieme, ci hanno consentito di cogliere la continuità di certi comportamenti religiosi collettivi: i libri parrocchiali. A queste fonti si sono aggiunti gli atti sinodali, e soprattutto i resoconti ed i diari delle visite pastorali del cardinale V. M. Orsini, una documentazione estremamente preziosa per la sua unicità.

Ogni tentativo di capire la religiosità della popolazione peschiciana richiede una premessa: la sua area territoriale vive in una situazione di isolamento dal resto dell’Italia, una perifericità confermata ancora oggi da un assetto viario precario. Il Gargano nord non era assolutamente toccato da una rete stradale adeguata.

Le sue sedi vescovili erano poco ambite. Muoversi in visita pastorale era un’impresa, un rischio, un pericolo vero e proprio. La mancanza di una rete viaria fra diocesi e parrocchie costringeva i vescovi a percorrere itinerari tortuosi; a salire e a scendere impervi e scomodi sentieri sul dorso di un mulo o di un asino, per raggiungere le zone più interne. Questi fattori ne accentuarono l’isolamento.

Come era Peschici nel XVII e nel XVIII secolo? Le sue strade rotabili non si spingevano all’interno del promontorio; chi era costretto al viaggio incominciava l’avventura attraverso sentieri esposti a tutte le incertezze del terreno e del clima, la via di comunicazione più comoda era sicuramente quella marittima. Il paese, essendo costiero, era agevolato dal porticciolo, facile via d’accesso; infatti, il cardinale Orsini, in occasione della sua visita pastorale del 1675, raggiungerà Peschici in barca.

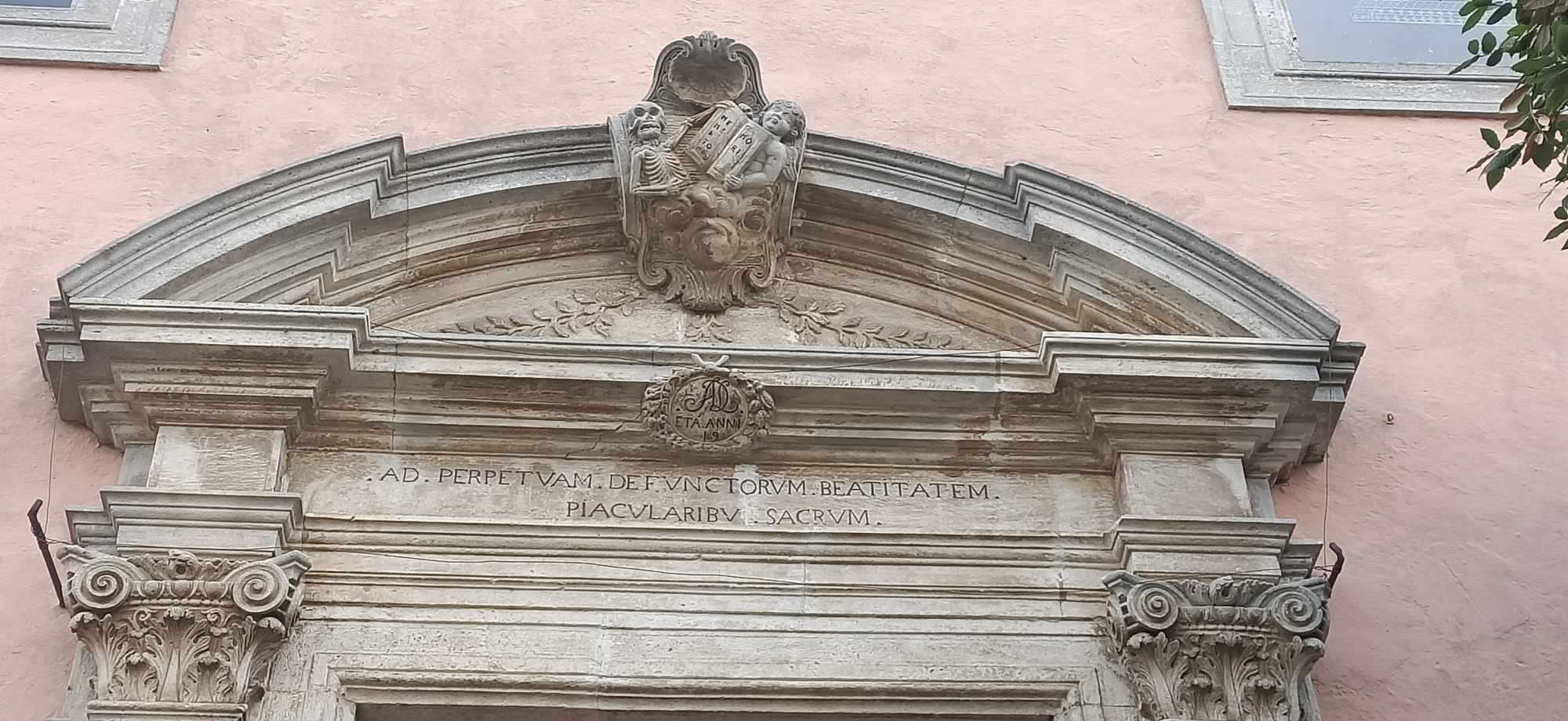

Ma, fino a qualche anno prima, il mare aveva rappresentato più un pericolo che un vantaggio, per le frequenti incursioni dei predoni turchi. Il panorama era sicuramente suggestivo: pensiamo al Recinto Baronale, nucleo del centro storico abbarbicato sulla Rupe e fortificato dalla Rocca Imperiale, attuale Torre del Ponte.

I boschi circostanti erano rigogliosi di pini d’Aleppo, fonte di reddito per i pegolotti che ne sapevano estrarre la pece. Il clima, a parte quello delle paludose zone pianeggianti, abbastanza salubre. Ma, come vedremo per la fine del Cinquecento e tutto il Seicento, regnavano ancora malattie, fame, insicurezza sociale per le continue scorrerie dei Turchi, ed una certa violenza ambientale.

Nel Settecento si assiste ad una forte ripresa demografica, il trend positivo si stabilizzerà alla fine del secolo, ma l’organizzazione assistenziale risulta ancora insufficiente rispetto alle esigenze della popolazione. C’è un monte frumentario, che nel 1725 il vescovo Marco Antonio De Marco porta a 132 tomoli di dotazione, e che dopo un anno aumenta a 142 tomoli, ma manca il monte di pietà che potrebbe essere certamente di aiuto ai poveri. Una confraternita è attiva presso la Chiesa matrice di Sant’Elia profeta: quella del Corpus Christi, poi Santissimo Sacramento.

Dalle ricerche effettuate, è emersa una struttura della Chiesa molto legata alla storia del territorio. La parrocchia è una realtà sociale inserita non solo nella vita di pietà, ma anche nella vita materiale delle popolazioni locali: per secoli ne ha rappresentato il più importante punto di riferimento. La Chiesa matrice di Sant’Elia costituì per secoli un fattore di stabilità sociale: attorno alla “massa comune” dei beni della ricettizia – terreni seminativi, vigneti, oliveti e case – gravitava un numero considerevole di censuari e fittavoli.

I parroci, già a partire dalla seconda metà del Seicento, guidarono spiritualmente impegnativi organismi assistenziali gestiti dai laici, indispensabili alla sopravvivenza dei disagiati: le confraternite e il monte frumentario. Tutto nasceva dalla logica della pietà: le confraternite per seppellire i morti, il monte di pietà del grano per aiutare i contadini nel momento della semina, ma soprattutto «per troncar la strada al detestabil peccato dell’usura». Infatti, frequentemente i poveri, non potendo fronteggiare necessità impellenti, «sono sforzati per poco perder molto, ò far ubbligazioni con interessi grauissimi, e le donne non potendosi aiutare, pongono in pericolo il proprio honore».

Ed è proprio seguendo questi percorsi socio-devozionali che la ricerca chiarisce aspetti inediti della vita socio-religiosa ed economica della cittadina di Peschici, dal secolo XVII ai nostri giorni.

©2005 Teresa Maria Rauzino