L’unica Accademia illuminista di Capitanata del XVIII secolo non è più l’araba fenice.

A metà Settecento, all’interno delle Accademie illuministe europee, notiamo una maggiore attenzione alla “felicità” dei popoli: il sapere viene finalizzato alla “pubblica utilità”, le conoscenze diventano spendibili nella realtà territoriale in cui si vive, affinché gli abitanti di quel territorio stiano meglio, migliorino la loro qualità di vita. Gli intellettuali sono quindi meno eruditi, meno enciclopedici, selezionano gli argomenti di studio. Il loro sapere non è più fine a se stesso. Essi vogliono indicare una strada, tendono a porsi come riformisti, legislatori della società, indicando soluzioni più razionali rispetto al passato. Vogliono soprattutto cambiare la mentalità degli uomini del loro tempo.

Questi intellettuali vissero non solo in Europa ed in Italia, ma anche in mezzo a noi.

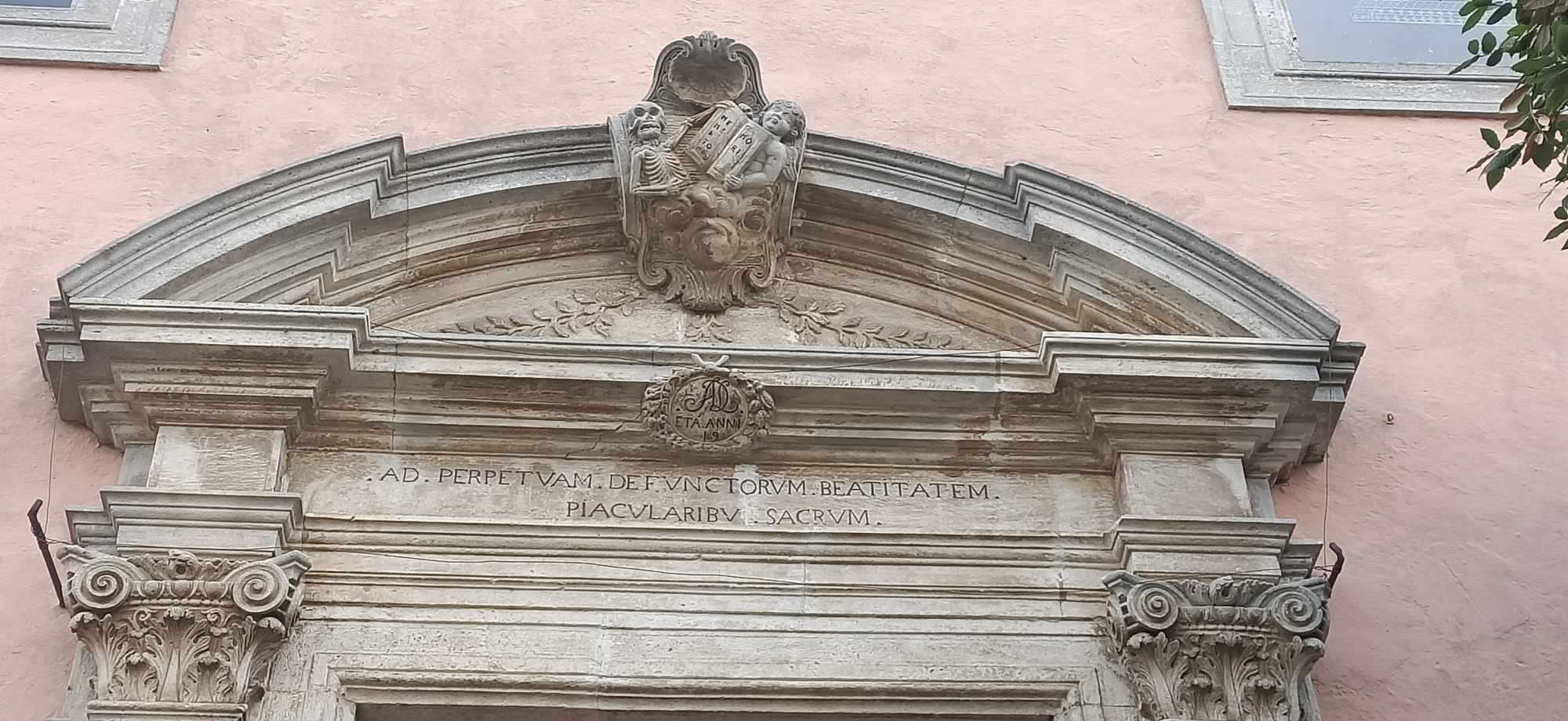

Tra il 1730 ed il 1750, il mondo meridionale viene attraversato da idee originali, che non soffrono di gallomania, nel senso che l’elaborazione è autonoma rispetto alla cultura dei lumi francese. Anche Vico del Gargano, un centro minore del Regno borbonico, sa aprirsi a stimoli provenienti da Napoli e da più lontane realtà culturali. Qui gli illuministi si riuniscono nell’Accademia degli Eccitati viciensi, fondata il 3 maggio 1759 nella Chiesa extramoenia di S. Maria del Refugio (oggi detta del Purgatorio).

È l’unico sodalizio illuminista di Capitanata di cui oggi si abbiano fonti documentarie. Fonti custodite da Isabella Damiani (erede dell’archivio della famiglia Mattei-Della Bella) e pubblicate da Filippo Fiorentino nel volume L’Accademia degli eccitati viciensi (Edizioni del Rosone, Foggia, 2003. pp. 129). Manoscritti rincorsi e strenuamente ricercati dallo storico vichese per tutta una vita. Gli Eccitati furono il tema della prima “ricerca” assegnatagli alle scuole elementari dal suo maestro.

Di quei manoscritti, nei lunghi pomeriggi di conversazione, gli aveva parlato un altro studioso, Giuseppe d’Addetta, il quale si rammaricava di non averli mai potuto rintracciare. Queste carte erano “memoria smarrita”: l’unica traccia era contenuta in un breve transunto, citato nelle Memorie del notaio Vincenzo de Ambrosio.

Nel 2002, finalmente, Isabella Damiani mostrò i manoscritti originali a Fiorentino, facendogli «scoprire d’incanto la lunga traversata del linguaggio, radicato nella vita di esseri umani, che in quegli scritti testimoniavano di aver agito, sofferto, comunicato forti emozioni. L’unica Accademia di Capitanata del XVIII secolo non era più l’araba fenice!».

La pubblicazione di questo autentico “oro del Gargano” letterario doveva essere la pietra miliare per il rilancio delle istituzioni culturali del Gargano, nel «segno della più corale intellettualità agita a Vico». L’intento di Fiorentino era di riattualizzare le finalità degli Eccitati viciensi nella realtà del terzo millennio: un sogno interrotto dalla sua prematura scomparsa.

LE FINALITÀ DEL SODALIZIO

Il termine “Eccitati” richiama le diverse accademie omonime operanti sin dal ‘600 in Italia, porta nell’etimo il significato di eccitare, che vuol dire svegliare, stimolare, sollecitare i sensi e la mente ad uscire dal letargo dell’oscurantismo e del dogmatismo. I promotori sono «alcuni cittadini amanti dello studio letterario che vogliono accendere gli animi dei giovani all’amore per le scienze, per incoraggirli, ed aiutarli al proseguimento de’ Studi».

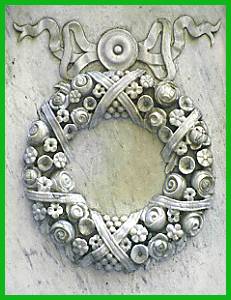

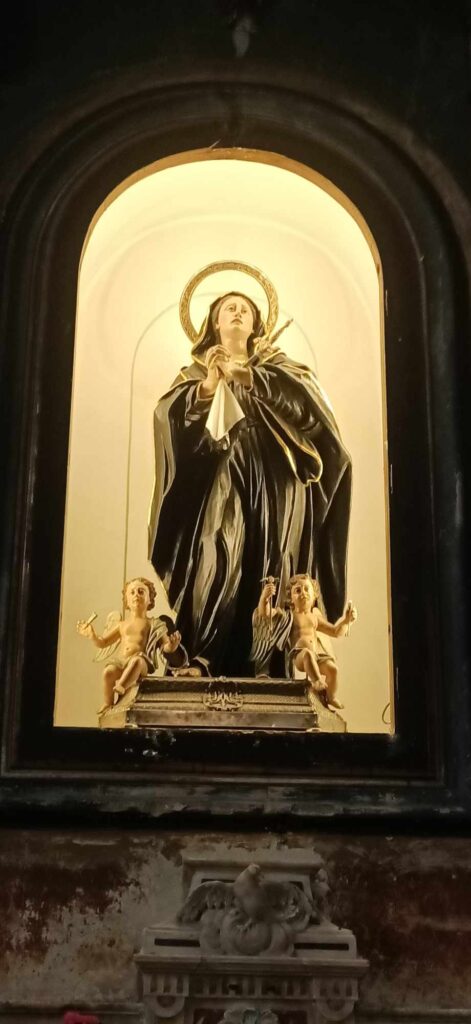

Per protettrice, gli Eccitati scelgono la Vergine dei Sette Dolori, ma il loro simbolo è Pallade Atena che scuote dal sonno un uomo, presentandogli un libro. Gli eccitati guardano la realtà con occhi nuovi, guidati dal lume della ragione.

«Il loro statuto – afferma Fiorentino – è uno specchio dell’io che non vuole essere colonizzato dalla rassegnazione e si propone di migliorare l’altro, uno sforzo che andrà ben oltre lo spazio temporale di vita dell’Accademia (…).Voler sagomare l’uomo nuovo nel tessuto della società garganica costituisce la proposta pedagogica più rilevante (…)».

Il settimanale appuntamento prende avvio il 3 maggio 1759. Gli Accademici escludono le “chimeriche fanfaluche” dal loro orizzonte culturale. Sono lontani dagli intenti ludici dell’Accademia arcadica degli Oziosi (1611), dove i soci erano obbligati a parlare sempre in versi e che trasgrediva pagava pegno, offrendo gelati e confetture. Incitano i giovani a camminare per il sentiero della virtù, le dissertazioni possono spaziare su varie materie (fisica, morale, giuridica, storica, politica).

Argomenti utili alla società come quelli dell’Accademia Palatina di Medina Coeli o quella degli Investiganti, attiva a Napoli fra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento. Non mancano richiami all’Accademia delle Scienze, fondata da Celestino Galiani, un garganico operante presso l’Università di Napoli. I soci del sodalizio di Vico non nascondono di sentirsi in contrasto con la propria età. Il loro obiettivo è quello di alimentare un vivaio per la rigenerazione della comunità, l’intento è di formare una classe dirigente in grado di affrontare i mutamenti in un’epoca di transizione.

Sabato primo dicembre 1759 le regole dell’Accademia, le cariche e la formula del diploma sono lette e approvate all’unanimità. Tra i 18 soci fondatori, la maggior parte appartiene al clero secolare, solo un piccolo gruppetto appartiene all’ordine “mezzano” dei professionisti (avvocati e dottori fisici). Non tutti sono di Vico. Vi sono due “lettori” cappuccini: Padre Amadeo proviene dal convento da Rodi e Padre Santi da quello di Monte Sant’Angelo; vi sono poi Giuseppe Giordano, studioso di Legge, di Lucera; Ignazio Ruggiero, avvocato di Rodi; il signor Ubaldo Andreatini, di Pesaro, Razionale della Casa Di Tarsia (cioè degli Spinelli, feudatari di Vico), e Domenico de Muti, dottore fisico docente presso la Regia Università di Napoli.

Ogni eccitato si fa chiamare con «un anagramma o purissimo, o puro, o almeno impuro del proprio nome e cognome»: ritroviamo Tirsi Pinifero (Pietro de Finis); Arcadio Clorimene (Domenico Arcaroli); Zenone Tunicco (Vincenzo del Conte); Amantio Schigi (Giacinto Mascis); Serpillo Amante (Pietro Masella); Artemio Palles (Pietro Masella); Lacedomio Gentilini (Michelantonio Cilenti; Laudatore Benandi (Ubaldo Andreatini), Alcide Lalimbelli (Michele della Bella), Nicomaco Errialdo (Angiolo Domenico Arcaroli), etc.

L’otium letterario degli Eccitati è praticabile soltanto dopo che l’aspirante socio abbia compiuto i 21 anni. I novizi, una volta riconosciuti abili, dopo il praticantato di un anno, possono ricopiare le composizioni da raccogliere in un volume. Spetta a loro comporre le liriche che chiudono le dissertazioni. All’Accademia potranno dare decoro anche i soci onorari, soggetti che elevano la caratura del sodalizio con il loro nome prestigioso.

Durante le dissertazioni sono ammessi gli uditori, oltre ai soci. Sarà il cerimoniere ad assegnare «ai più degni il luogo più degno». Agli altri, il posto sarà assegnato a seconda della loro professione, età, mestiere.

GLI ECCITAMENTI

Le dissertazioni dovranno essere chiare, utili ed amene, cioè piacevoli. L’avvertenza è che il discorso non superi la soglia dell’attenzione fissata al massimo in un’ora e che trovi “alati commenti in versi”. «Poesia necessaria contro l’essiccamento della mente – commenta Fiorentino – Ritagli di scrittura poetica aggrappati senza mediazione alle dissertazioni».

Interessanti appaiono certe intuizioni di tecniche di comunicazione mediatica. Per motivare il pubblico a ripresentarsi di sabato in sabato all’appuntamento settimanale, ogni relatore alla fine del suo discorso annuncia l’oggetto della prossima dissertazione. La conferenza diventa simile «a un moderno palinsesto mediatico che restituisce alla cittadinanza una fiammata sempre nuova e rischiarante per veicolare le idee».

I componimenti più riusciti trovano ispirazione nella devozione della Vergine Maria del Refugio: il giovedì santo, per ricordare i suoi “sette dolori” oppure il due luglio o il quindici agosto «per celebrarla piena di grazie, e ricolma di gloria in cielo». L’ispirazione “scorre intensa tra le rive della poesia” quando la ricorrenza mariana raccoglie più gente nella chiesa del Purgatorio e l’ampia navata diventa luogo dell’accademica adunanza, quando commosse vibrazioni di pensiero vengono esternate con lo sfondo del parato festivo, con le “frasche” in rame dorato sbalzato, carte-gloria e il paliotto dell’altare maggiore in lampasso di seta o in damasco rosa ricamato.

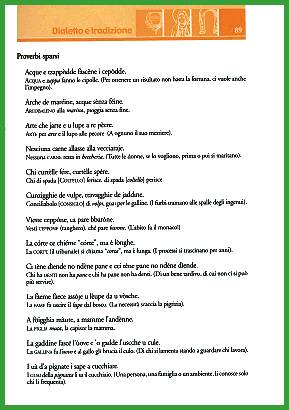

Le date del 27 marzo 1760 e del 2 luglio, rispettivamente Giovedì di passione e Madonna delle Grazie, ci restituiscono l’acutezza e il bagliore di intelligenze di questi uomini che hanno composto una corona di 16 sonetti “di una dolcezza disarmata”, dedicati alla Madonna dei sette dolori. Potremmo definirli un originalissimo “Planctus Mariae”. Una tradizione viva ancora oggi. Nei riti della settimana santa, le donne del Sud, eseguendo il planctus, sanno trovare le parole, i suoni e i gesti per svolgere il loro personale “lavoro del dolore”. Lamentano la perdita del Cristo che rappresenta simbolicamente le proprie perdite.

I testi superstiti delle altre “dissertazioni” degli Eccitati viciensi ormai hanno perso l’originaria sequenza, ma è possibile riordinarli, tenendo presente le date. In bilico tra il nuovo indirizzo storico-giurisdizionale di matrice giannoniana, l’illuminismo e le tradizioni letterarie dell’Arcadia, gli “eccitamenti” vanno dai pregi della lingua toscana, all’origine della moneta segnata e non segnata.

Ma vi sono anche dei temi che proiettano gli eccitati viciensi in ambito mondiale, in una società aperta, interculturale. Ad esempio, la dissertazione sul culto politico di Confucio, trattato da Serpillo Amante (Pietro de Finis, diacono e professore di teologia) testimonia l’interesse per la lingua e la scrittura cinese, che aveva portato Papa Clemente XII, nel 1732, ad istituire a Napoli il Collegio dei Cinesi, l’attuale Istituto Universitario Orientale. L’intento era quello di formare missionari che propagassero il cattolicesimo in Cina, ma anche di formare interpreti in grado di agevolare i rapporti commerciali con i paesi dell’estremo Oriente.

Innovazione, quella degli Eccitati, non disgiunta dalla tradizione, che si pone in continuità con il passato, il solo in grado di offrire una prospettiva, di imprimere una rotta e di orientare verso nuovi mondi possibili. Una visione che coinvolge sì la ragione, ma che non disdegna il contributo della fede, la sola in grado di superare la precarietà della vita.

CHI RACCOGLIERA’ IL TESTIMONE?

Attiva per breve tempo, c’è da chiedersi quale incidenza l’Accademia degli Eccitati abbia avuto a Vico. Volse in beneficio comune quei lumi che ciascun socio aveva acquisito nel suo studio privato? L’incidenza fu minima nell’immediato, non riuscì a penetrare la ruvida corteccia della gente comune raccolta nel fitto tessuto di case- botteghe, di sottani, radicata agli aromi di palmenti, di sotterranei trappeti e di centimoli.

Ma a Vico, Domenico Arcaroli, che diventerà poi vescovo di Vieste, e gli Eccitati che lo coadiuvarono, interpretarono degnamente il riformismo illuminato di alti prelati pugliesi come Celestino Galiani, Domenico Forges Davanzati, Giuseppe Capecelatro e Luca de Samuele Cagnazzi. In un contesto in cui il popolino era più disposto ad ascoltare i rozzi santoni piuttosto che gli ecclesiastici colti, le loro dissertazioni sono infatti immuni dalla mentalità magico-sensitiva popolare, che a Vico del Gargano in quel tempo era vincente. Ricordiamo che, a quel tempo, il paese garganico vantava una rinomata cabala. Un prete di nome Giuseppe Roberti aveva fama di dare “convincenti risposte a quesiti di scienza, di storia e su futuro”. Risposte che, lette oggi, ci fanno davvero sorridere.

Bisogna riconoscere che non pochi eccitati viciensi sono scesi “ nella feccia di Romolo”, per usare l’espressione di Giambattista Vico. Giacinto Mascis si caricò della responsabilità di sindaco di Vico e don Pietro de Finis fece costruire il monumentale cimitero di San Pietro, costruito fuori le mura del paese nel 1792, per motivi igienici, molto tempo prima dell’editto napoleonico di Saint Cloud (1804). De Finis aveva trentasei anni nel 1759. Già nel 1751 aveva aperto a sue spese, per tre anni, una scuola per tutti.

Suo discepolo fu Michelangelo Manicone (che lo ricorderà come «il maestro mio di grammatica»). Manicone non sarà tra i soci fondatori dell’Accademia (aveva allora soltanto 14 anni) ma respirò l’aria illuministica diffusasi nel 1759-60 nel suo paese e la dilatò nelle sue opere. Autore de La Fisica Appula e de La Fisica Daunica , è una figura eclettica di naturalista, erudito, ricercatore, ecologista ante litteram, politico progressista. Nella “Dottrina Pacifica” del 1790 grida contro gli abusi dei tiranni, invoca la riforma della Chiesa.

Aspirazioni e ansie di strati illuminati della gente di Vico furono simboleggiati da un maestoso albero, l’albero della popolar libertà, piantato da Manicone a Largo Fuoriporta, proprio davanti alla chiesa che ospitava l’Accademia degli Eccitati. Quell’albero, divenuto Arbor Adae, albero dell’Inferno, segno di scandalo per il restaurato governo borbonico, verrà abbattuto, sostituito da una Croce e poi da un pubblico fanale dell’illuminazione. Un lampione che, secondo Giuseppe del Viscio, poteva al massimo rischiarare le tenebre della notte, non il buio del tempo (1886).

Rimasta immobile per oltre duecentoquarant’anni, la Repubblica letteraria di Vico si ripropone oggi per prolungare il suo cammino. Il tempo presente è altrettanto difficile ed avaro di sintonie immediate.

Chi raccoglierà il testimone?

FILIPPO FIORENTINO, L’Accademia degli eccitati viciensi, Edizioni del Rosone, Foggia 2003, pp. 129.

©2006 Teresa Maria Rauzino.