Le famiglie nobili del Regno di Napoli [1], formate quasi tutte nel Medioevo, si sono affermate nella capitale distinguendosi nelle alte cariche amministrative loro conferite durante la costituzione dei Seggi.

Questi ultimi, sin da tempi remoti, rappresentavano delle vere e proprie istituzioni politiche; il far parte dei Seggi era importante, in quanto la carica di Cavaliere di Seggio era la denominazione usuale del patriziato che risuonava accompagnata da ammirazione e riverenza.

A Napoli i Seggi maggiori furono inizialmente due: quello del Nido e quello di Capuana, dove fioriva maggiormente l’elemento cavalleresco. Passati successivamente a sei, nei quali erano incorporati ventitré minori, i seggi presero il nome dal luogo delle loro sedi distinguendosi in: Capuana, Nido o Nilo, Forcella, Montagna, Porto e Portanova. Più tardi, durante il regno degli Angioini, i seggi minori furono soppressi e quello di Forcella fu incorporato in quello di Montagna; questo perché a Napoli, ormai capitale, un sistema amministrativo così decentrato, attraverso i seggi e sottoseggi, era incompatibile con l’assolutismo regio.

Ai cinque seggi dei nobili vi si aggiunse alla fine del Quattrocento, quello del Popolo che, soppresso da Alfonso d’Aragona, fu ripristinato da Carlo VIII.

Gli eletti dei sedili nel proprio seno, uno per ogni seggio e due per quello di Montagna, formavano insieme a quello del Popolo la Magistratura del Tribunale di Santa Chiara che provvedeva all’amministrazione cittadina attraverso le deputazioni paragonabili ad assessorati ante litteram.

I ben noti avvenimenti politici che qui si tralasciano volutamente, fecero sì che i sovrani succeduti nei secoli apportassero cambiamenti radicali nel Regno e, quando fu la volta di Ferdinando IV, questi fu indotto a sopprimere i Sedili nel 1800 a causa del dilagare delle idee giacobine che videro annoverati tra i cospiratori contro lo Stato alcuni nobili che fino ad allora avevano goduto della piena fiducia del sovrano.

Così la nobiltà fu privata della propria identità culturale: i seggi furono incorporati al demanio, e ridotti in case e botteghe.

Ai nobili rimasti fedeli furono riconosciuti i loro diritti e furono iscritti nel libro d’Oro della Nobiltà Napoletana. Tra questi nobili, se pure con qualche riserva per alcuni membri condannati a morte durante la repubblica partenopea, figurano anche i Pignatelli dei quali, per ragioni commerciali, una linea si stabilì in Capitanata acquisendo il titolo di baroni di Cerignola e duchi di Bisaccia.

Secondo alcuni storici la famiglia ha origini longobarde e deriva dai duchi di Benevento; essa trova il suo capostipite in Landolfo che, combattendo in Oriente per Re Ruggiero, uscì dall’assalto del palazzo imperiale di Costantinopoli con tre vasi d’argento anneriti dal fumo infilzati nella picca.

Altri fanno risalire le origini della casata a Gisulfo, comandante di alcune navi del re normanno, il quale avrebbe riportato una vittoria contro i Greci presso Negroponte, lasciando sui nemici del materiale incandescente racchiuso in pignatte, e da qui l’origine del cognome.

Con certezza si può affermare che nel 1102 un Lucio Pignatelli fu Contestabile della Repubblica Napoletana, e che le diramazioni della famiglia Pignatelli sono molto articolate, tuttavia nella loro complessità si individua un Riccardo, vivente nel 1250 dal quale discese Tommaso, Governatore di Atri nel 1431, il quale ebbe tra i tanti, tre figli che si distinsero per le loro gesta: Stefano, Carlo e Palamede [2].

Da Stefano nascerà Cesare e da questi Alessandro, che generò i Signori di Orta, nei pressi di Aversa e Turrito, nonché i marchesi di Casalnuovo ed i Principi di Monteroduni, i duchi di San Marco, i conti di Melissa, i duchi di Tolve e di Alliste.

Dal fratello di Alessandro, Giovanni Battista, discesero i principi di Strongoli e dal fratello Annibale i duchi di Montecalvo.

Da Carlo, figlio di Tommaso, nacque Ettore, che originò i duchi di Monteleone, e i conti di Borrello il cui ramo si estinse nel 1664 con Geronima, che sposò il cugino Fabrizio Pignatelli, marchese di Cerchiara e principe di Noja, trasmettendo a quest’ultimo i suoi titoli.

Il titolo di duca di Monteleone fu riconosciuto nel 1851 ai maschi più prossimi cioè ai marchesi di Casalnuovo.

Da Palamede, quartogenito di Tommaso, discese la linea dei principi Pignatelli Aragona Cortés, duchi di Terranova principi di Noja, quella dei principi di Strongoli, quella dei Pignatelli – Fuentes e quella dei principi di Cerchiara, fu inoltre progenitore dei marchesi di Spinazzola, principi di Minervino, principi di Moliterno e di Marsiconovo, duchi di Bisaccia e baroni di Cerignola, marchesi di Lauro, conti di San Valentino, conti di Montagano.

I Pignatelli furono Signori di Caserta dal 1269, e godettero di nobiltà in Sicilia e a Napoli dove furono ascritti ai Seggi del Nilo e di Capuana, nonché ad Aversa, Benevento, Bari, Venezia, Roma ed in altre città.

Nel 1420 vestirono l’abito di Malta ed ottennero il Grandato di Spagna, l’Ordine del Toson d’Oro ed il titolo del S.R.I.

Nelle chiese napoletane restano tracce dell’edilizia funebre della famiglia: in S. Domenico Maggiore, nel Duomo, nella chiesa della Trinità dei Pellegrini, dei SS. Apostoli, come in chiese di Roma, Palermo, Bari.

Tra i feudi quello di Castelvetere, Falciano, Ferrandino, Maddaloni, Macchia, Santangelo, Monteroduni, Noja, Strongoli con i titoli di principi, duchi, marchesi e conti.

Fu imparentata con famiglie illustri quali gli Acquaviva, gli Aragona, i d’Avalos, i Doria, i Filangieri, i Filomarino, i di Sangro, i di Somma, gli Spinelli, i della Leonessa.

La casata vanta personaggi di rilievo quali il citato Lucio (1102); Rodolfo, consigliere di Guglielmo il Normanno; Gualtiero, finanziatore di parte della crociata di Guglielmo il Buono; Giovanni, maestro dei Cavalieri Templari; Bartolomeo, prima militante per l’imperatore Corrado e dedicatosi poi alla Chiesa, arcivescovo di Cosenza. Inviato del Papa in Francia quale Ambasciatore a Carlo d’Angiò, egli stesso lo accompagnò a Napoli, dove un altro Pignatelli, Pietro, ne offrì le chiavi e prestò, in rappresentanza della città, il giuramento di fedeltà al nuovo sovrano.

Molti dei Pignatrelli si distinsero in campo militare, come Angelo che fu Capitano di Carlo III di Durazzo, che fatto prigioniero nella battaglia di Benevento si guadagnò la stima del d’Angiò per la sua fedeltà alla causa.

Marino fu familiare di Re Ladislao, governatore in Basilicata e Maestro Razionale della Gran Corte della Vicaria. Antonio, nel 1450, restaurò la chiesa di S. Maria de’ Pignatelli, dove ebbe sede il Seggio del Nilo.

Giacomo fu Capitano, Giustiziere di Basilicata e Ambasciatore in Turchia per Federico d’Aragona. Fu inoltre tra i rappresentanti della città nel giuramento di obbedienza a Ferdinando il Cattolico.

Ettore Pignatelli comprò la terra di Monteleone sulla quale ottenne dal re Ferdinando il Cattolico, per i suoi servigi, il titolo di conte; combattendo valorosamente contro i francesi che avevano occupato il Regno di Napoli, fu catturato dal visconte di Lautrec che lo inviò prigioniero in Francia. Si narra che a Parigi avesse ricevuto la visita di San Francesco di Paola, che si trovava lì per assistere il Re Luigi XII che era infermo. Il Santo si adoperò per farlo liberare e gli predisse quanto poi avvenne, cioè che una volta tornato a Napoli, l’imperatore Carlo V l’avrebbe nominato viceré dal 1516 al 1535 e capitano generale in Sicilia conferendogli il titolo di duca di Monteleone.

Ettore fu anche Ambasciatore in Spagna nelle trattative per il matrimonio tra il primogenito di Federico d’Aragona e la figlia di Ferdinando il Cattolico.

Riportata la calma nella Sicilia agitata dai tumulti, Ettore fondò a Palermo due conventi, uno di monache ed uno di frati dell’Ordine di S. Francesco di Paola.

Istituì inoltre una compagnia di Cavalieri per l’assistenza degli infermi dell’Ospedale di S. Bartolomeo ed un convento di domenicani in Rosarno, nonché in Monteleone un monastero di francescani, cui donò dodici statue di alabastro raffiguranti i dodici apostoli e due campane in bronzo prese a Rodi. Oltre al ducato di Monteleone, ebbe il titolo di Grande di Spagna, di Cavaliere del Toson d’Oro.

Fabrizio, morto nel 1577, Priore di Sant’Eufemia dell’Ordine gerosolimitano, luogotenente e vice reggente di tutti i Priorati del Regno, combatté contro i francesi nel 1528 e liberò dai Turchi la Calabria.

Nel 1562 fu inviato dal viceré duca d’Alcalà contro le scorrerie dei briganti, dei quali in breve tempo sgominò la ramificata organizzazione. A Napoli fondò un ospedale per i Pellegrini di passaggio nella città, con relativa chiesa, nel luogo “dove era sita una sua casa di delizie con un giardino” il luogo era chiamato Biancomangiare e si estendeva fino al largo Mercatello, tra la piazza del Gesù e quella della Pignasecca.

Il nipote Camillo, duca di Monteleone, ingrandì l’Ospedale e l’affidò alle cure di una congrega detta dei Pellegrini.

Ancora un Ettore, duca di Monteleone (1572-1622), Gran Contestabile e Grande Ammiraglio del Regno di Sicilia, Grande di Spagna e Cavaliere del Toson d’Oro, Viceré di Barcellona, contribuì a cacciare i Mori da Valenza (1609). Per le sue pregiate opere fu definito “l’Occulto Accademico” e fu chiamato consanguineo di Filippo III di Spagna. Fu inoltre, aio della figlia del Re, Anna d’Austria, che accompagnò sposa in Francia a Luigi XIII.

Giulio Pignatelli, si dedicò ad opere caritatevoli ed assistenziali e fondò a Terranova un convento di Frati di S. Francesco ed a Cerchiara un Albergo di Pellegrini.

Fabrizio, quinto duca di Monteleone, marito di Geronima, fu Grande di Spagna, fu insignito di molti altri titoli, e fu inoltre chiamato consanguineo da Filippo IV. Nella rivolta di Masaniello fu tra quelli che protrassero la Corona armando a proprie spese i suoi soldati. Nel 1654 fu nominato da Filippo IV Viceré e Capitano generale di Aragona.

Ettore, sesto duca di Monteleone e principe del S.R.I. sposò Giovanna, erede della famiglia Tagliavia Aragona Cortés, nei Capitoli Matrimoniali è stabilita la trasmissione dei cognomi materni ai figli. Titolare dei propri e di tutti i feudi della famiglia Tagliavia, Ettore fu uno dei Signori d’Italia più potenti del tempo.

Ascanio figlio di Scipione e Isabella Caracciolo, fu il 1° duca di Bisaccia, il titolo gli fu concesso da Re Filippo II di Spagna per i meriti ed i servigi resi dal defunto padre.

Suo figlio Francesco fu il 2° duca di Bisaccia e conte di Montagano, acquistò dal duca di Monteleone la terra di Cerignola pagandola 200.000 ducati.

Antonio (1615-1700), figlio di Francesco e di Porzia Carafa, divenne Papa con il nome di Innocenzo XII (1691). La sua Bolla contro il nepotismo fu rivolta a migliorare le condizioni del popolo. Per evitare l’accattonaggio per le vie di Roma, egli creò per i poveri della città dei posti di lavoro in Vaticano.

Michele fu vescovo di Lecce, vi istituì un Seminario e fondò, nel 1694, la Congregazione dei Chierici Regolari.

Ferdinando (1689-1767), del ramo Aragona Cortés, Cavaliere del Toson d’Oro, combatté con Eugenio di Savoia contro i Turchi nelle guerre di successione in Ungheria.

Francesco, duca della Rocca, fu nominato Grande di Spagna da Carlo VI; un altro Francesco fu Arcivescovo di Taranto, Cardinale ed Arcivescovo di Napoli e morì in odore di santità nel 1734.

Figura tra i membri della famiglia San Giuseppe Pignatelli, nato a Saragozza, gesuita (1737-1811), sepolto a Roma nella chiesa del Gesù, fu santificato nel 1954 da Pio XII.

Muzio, citato dal Tasso in diverse opere, fu insigne astrologo, teologo, matematico, architetto e poeta.

Ancora un Francesco, principe di Strongoli (1734-1812), aiutante di campo e vicario di Ferdinando IV a Napoli durante le vicende della Repubblica Partenopea, fu Viceré Generale del Regno e Presidente della Suprema Giunta di guerra fino alla venuta dei francesi, per seguire poi il Re in Sicilia.

Diversamente da lui i suoi quattro nipoti furono a fianco dei repubblicani nella rivoluzione del ’99: Mario (1773-1799) e Ferdinando (1769-1799), già simpatizzanti dell’idea giacobina e costretti alla fuga per la scoperta di una congiura, tornati con le truppe francesi affiancarono i rivoluzionari, pagando entrambi con la vita.

Francesco (1775-1853) riuscì a fuggire prima della resa della Repubblica; combatté con Gioacchino Murat contro gli inglesi, partecipò ai moti del 1820-21 e scrisse, tra l’altro, una pregevole opera dal titolo: Memoria del Regno di Napoli dal 1790 al 1815.

Vincenzo (1777-1837) fu anch’egli esule al ritorno dei Borbone a Napoli, ed anch’egli partecipò ai moti del 1820-21.

Girolamo, principe di Moliterno, armò due reggimenti di Cavalleria contro i francesi, suscitando l’ammirazione dello stesso Bonaparte.

Antonio, principe di Belmonte, Capitano delle guardie del corpo di Carlo di Borbone e poi Tenente Generale di Ferdinando IV, Presidente della Regia Accademia delle Scienze e Consigliere di Stato, inviato a Parigi nel 1796 per concludere il trattato di pace tra la Francia ed il Regno di Napoli, seguì la corte in Sicilia nel 1799, e fu insignito dell’Ordine di S. Ferdinando e del Merito.

Come narra la storia, i Pignatelli si divisero nella vicenda della Repubblica Napoletana tra le due parti avverse: Diego, eletto della città nel 1799, si affiancò ai liberali e solo per l’intercessione del Papa non subì la condanna a morte.

Nel 1806 tornò a Napoli e fu inviato quale ambasciatore a Napoleone da parte di Giuseppe Bonaparte.

Giuseppe, marchese di Castelnuovo, fu Gentiluomo di Camera con esercizio di Ferdinando II, sindaco di Napoli e Soprintendente ai reali Educandati.

Tracce che la famiglia ha lasciato sono riscontrabili non solo attraverso le bellissime opere funerarie, ma anche attraverso le costruzioni: tra le più importanti si ricordano la chiesa di S. Maria Assunta de’ Pignatelli, situata nel largo della Piazzetta del Nilo, fu fatta edificare nel ‘400 da Cesare Pignatelli, Signore di Orta e Turitto su progetto dell’architetto Andrea Ciccione e fu completata da Giovanni Merliano da Nola, autore anche del bellissimo sepolcro di Carlo Pignatelli, posto a destra dell’altare maggiore; la chiesa fu restaurata nel 1736 ed arricchita di stucchi ed altari barocchi [3]. Oggi si presenta in condizioni molto fatiscenti ed è chiusa al culto.

Carogioiello e Biancomangiare erano i nomi di due ampi giardini della Napoli antica, il primo era rinomato nel seicento perché prima di ogni altro giardino, dava grossi e saporiti fichi. Oggi lo spazio residuo di questo giardino si estende alle spalle della chiesa di Monteoliveto.

Biancomangiare, nella parte centrale si estendeva dove ora c’è piazza Sette Settembre, un tempo detta largo dello Spirito Santo, dove si affacciava la basilica che vide incoronato re Gioacchino Murat nel 1808.

Questo Giardino delle delizie apparteneva ai Colonna ai quali fu espropriato per far spazio alla costruzione di via Toledo voluta dal Viceré don Pedro Alvaréz del Toledo (1532-1553), il quale disponendo l’ampliamento delle mura cittadine, fece rientrare nel perimetro della città il giardino.

La parte del giardino più prossima al palazzo Pignatelli di Monteleone fu anch’essa spianata per far spazio alla strada Rivera, l’attuale via Sant’Anna dei Lombardi con la via del Monteoliveto, così chiamata per volere del viceré Perafàn del Ribera (1558-71) duca d’Alcalà.

Come già accennato, una piazzetta ed un vico del rione Pignasecca sono dedicati a Fabrizio Pignatelli che nel secolo XVI, proprio sull’area del giardino Biancomangiare fondò lo Spedale dei Pellegrini con annessa la chiesa intitolata a Santa Maria Mater Domini, dove oggi si trova il suo busto eseguito dallo scultore Michelangelo Naccherino.

Nella strada della Trinità Maggiore, accanto all’ottocentesco Palazzo Sanfelice di Monforte, vi è quello che appartenne ai Pignatelli di Monteleone, il cui nome è ricordato nel Vico Monteleone che lo fiancheggia, la vicenda della costruzione di questo palazzo è legata al capriccio di una dama.

Nel Seicento, in questa zona compresa tra Monteoliveto, il Gesù e lo Spirito Santo, vi era il grande palazzo del Marchese d’Avalos, il cui rigoglioso orto era chiamato Carogioiello, divenuto in seguito, Palazzo Carafa di Maddaloni.

Questo edificio affacciava su quattro lati, come oggi, dei quali quello migliore, guardava verso il mare, ed era a sud-ovest. Il marchese del Vasto, preferì allestire il suo appartamento privato di fronte al lato ovest, dove aveva la veduta sul giardino chiamato Paradiso, appartenente a donna Girolama Colonna, duchessa di Monteleone perché vedova di Camillo Pignatelli.

Tutto ciò fece insorgere nella dama un acceso risentimento, ella non poteva tollerare che occhi indiscreti la osservassero. Così, per gelosia o per ripicca, fece costruire il palazzo che è situato sul lato destro di via Sant’Anna dei Lombardi.

Molti anni più tardi le case sorte sul giardino Paradiso, furono inglobate in una costruzione a pianta irregolare voluta dal duca Nicola Pignatelli nel 1718, e progettata dall’architetto Ferdinando Sanfelice.

Il palazzo presenta un magnifico portale in piperno e travertino, i cui capitelli sono formati con mascheroni di marmo bianco che con le orecchie di satiro formano le volute.

Al primo piano della Galleria, distrutta in seguito da un incendio, il duca fece dipingere da Paolo De Matteis, le scene più importanti dell’Eneide di Virgilio e della Gerusalemme Liberata del Tasso.

Nel 1760 il palazzo ospitò il celebre avventuriero veneziano Giacomo Casanova, presentato a Don Fabrizio Pignatelli di Monteleone dal suo amico Carlo Carafa.

Tra il 1823 ed il 1832 il palazzo passò dal Pignatelli di Monteleone al francese Renato Ilario Degas, fuggito dalla Francia rivoluzionaria e rifugiatosi a Napoli come agente di cambio, qui accrebbe le sue fortune divenendo banchiere ed imparentandosi con le grandi famiglie del Regno.

Tuttavia il maggiore ricordo della famiglia Pignatelli è senza dubbio la villa neoclassica della Riviera di Chiaia, ora museo statale.

Fu costruita alla fine del Settecento, da un nipote del ministro Acton, sui giardini del vicino palazzo dei Carafa di Belvedere su progetto dell’architetto luganese Pietro Bianchi.

I lavori avanzarono con lentezza fino a quando l’architetto toscano Guglielmo Bechi non portò a compimento l’opera. Attualmente il portico ed i due corpi avanzati sulla strada gli conferiscono una peculiarità che la distingue dalle altre costruzioni.

Pochi anni dopo, la villa fu acquistata dal ricco barone Adolfo Rothschild di Francoforte.

Il grande finanziere ebbe qui casa ed ufficio, dominando il mercato degli olii; ma verso la metà dell’Ottocento il barone dovette subire la concorrenza dei Pavoncelli e insidiato anche nell’alta finanza dai banchieri Arlotta e Minasi preferì lasciare Napoli.

Alla fine dell’Ottocento la villa fu acquistata dai Pignatelli di Monteleone e, donna Rosa Fici (1869-1955), moglie di Diego Pignatelli Aragone Cortés, le diede nuovo splendore, curando anche l’Archivio di Casa Pignatelli [4], importante perché interessa anche le Americhe per la discendenza con Ernand Cortés.

Rimasta vedova, donna Rosa, con testamento pubblico del 10 dicembre 1952, legò alla Stato la sua quota di proprietà e sua figlia Anna Maria, che abitava a Roma, rinunciò anch’ella dopo pochi mesi alla sua quota ereditaria in favore dello Stato a cui donò anche alcune statue di marmo ed importanti pezzi di argenteria. La donazione ha vincolato la villa alla destinazione d’uso museale.

Oggi, il ramo di Monteroduni, derivante da Stefano (sec. XIV) aggiunge al proprio cognome della Leonessa, importante famiglia di origine gotica ascritta al Seggio di Capuana, e trova il suo discendente nel principe Giovanni Pignatelli della Leonessa nato nel 1920.

Del ramo Aragona Cortés dei duchi di Terranova, discendente di Palamede, (sec. XIV) è vivente Don Salvatore Pignatelli Aragona Cortés, nato nel 1945, avvocato, figlio di Don Giuseppe Principe del S.R.I. [5].

Sempre della linea dei duchi di Terranova esistono altri due rami: il primo rappresentato dal Principe Nicola Tagliavia Aragona Pignatelli Cortés, nato nel 1923, ed il secondo ramo, siciliano, è rappresentato dal Principe Mario Pignatelli Aragona Cortés, nato nel 1943.

La linea di Montecalvo è rappresentata dal duca Paolo Pignatelli nato a Washington nel 1949.

La linea primogenita di Strongoli prosegue nella famiglia Ferrara Pignatelli, il cui primogenito è Vincenzo nato nel 1913.

La linea dei Fuentes è estinta e quella di Cerchiara ha oggi quale rappresentante il principe Andrea Pignatelli di Cerchiara nato a Roma nel 1918 [6].

La linea genealogica dei Pignatelli baroni di Cerignola e duchi di Bisaccia

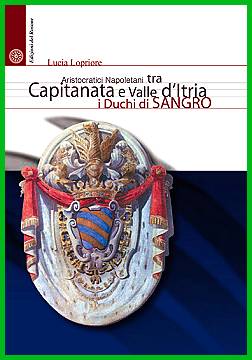

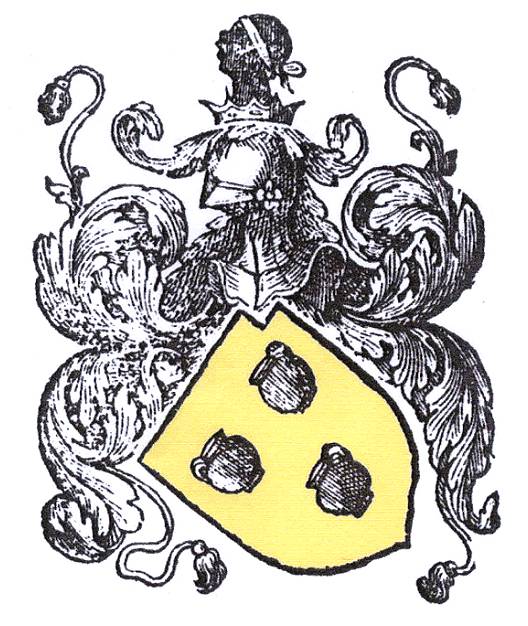

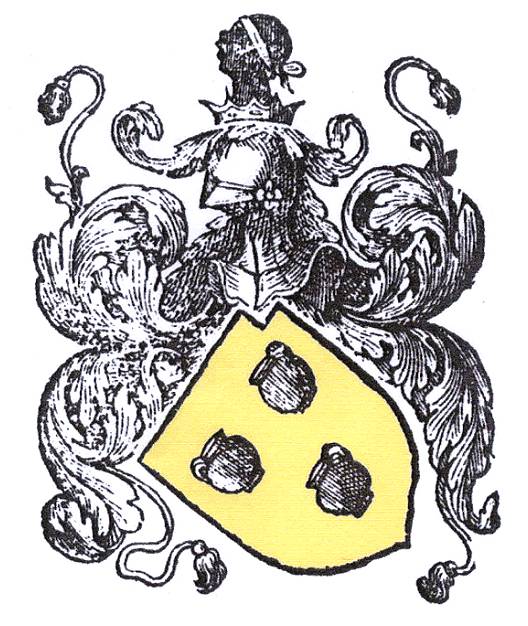

L’arma è di oro con tre pignatte nere disposte due sopra ed una sotto. Motto: Feliciorem. Lo scudo è coperto da mantello e corona di principe.

NOTE

1 Queste pagine sono tratte dal saggio dell’autrice dal titolo: I Pignatelli in Capitanata, in «La Capitanata», n. 14/2003, pp. 163 e ss.2 N. DELLA MONICA, Le grandi famiglie di Napoli, Roma 1998, p. 285.

3 L. CATALANI – F. S. DI CANGIANO, Palazzi, chiese e castelli di Napoli, Napoli 1995, p. 114.

4 Attualmente custodito presso l’Archivio di Stato di Napoli, nel fondo: Archivi Privati.

5 A.M. SIENA CHIANESE, La Nobiltà Napoletana Oggi, Incontri, Napoli 1995, pp. 291 e ss.6 N. DELLA MONICA, Le grandi… op. cit., pp. 290 e 291.

FONTI DOCUMENTARIE

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI:

Sezione Diplomatica – Archivi Privati:

– Archivio Pignatelli Museo, (Aragona Cortés).

– Archivio Serra di Gerace.

– Archivio della Commissione Araldica Napoletana.

– Platea delle famiglie nuovamente ascritte al Libro d’Oro.

– Libro d’Oro ed altri registri di nobiltà ed Ordini Cavallereschi.

– Platea delle Famiglie Patrizie Napolitane.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI:

Sezione Manoscritti e Rari:

– Manoscritto n. XVIII.46.

BIBLIOGRAFIA

CANDIDA GONZAGA B., Memorie delle Famiglie nobili delle Province Meridionali d’Italia, Bologna 1985, rist. anast. dell’edizione del 1875.

«La Capitanata», rivista della Biblioteca Provinciale di Foggia, n. 14, Foggia 2003.

CATALANI L., I palazzi di Napoli, Napoli 1999, rist. anast. dell’edizione del 1845.

CATALANI L. – CANGIANO F. S., Palazzi, chiese e castelli di Napoli, Napoli 1995.

DE LELLIS C., Discorsi della Famiglie del Regno di Napoli, Bologna 1969, rist. anast. dell’edizione del 1654-71.

DELLA MONICA N, Le grandi famiglie di Napoli, Roma 1998.

SIENA CHIANASE A. M., La Nobiltà Napolitana, oggi, Napoli 1995.

SPRETI V., Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana, Milano 1928-36.

©2005 Lucia Lopriore. Dal saggio dell’autrice dal titolo I Pignatelli in Capitanata, in «La Capitanata», n. 14/2003, pp. 163 e ss.