I Normanni, popolazione nota nell’alto Medioevo con il nome di Vichinghi, erano agguerrite bande di avventurieri che dalla terra di Scandinavia si diffusero, con una diaspora impressionante, in tutta Europa. Uno di questi avventurieri, Rollone, si insediò in Normandia fin dall’896, e divenne, per meriti di guerra, vassallo del re di Francia, ottenendo, nel 911, il riconoscimento dei suoi possedimenti.

È da questo ducato che, ormai cristiani, latinizzati nella lingua e in parte nel costume, i normanni muovono per le più importanti imprese. È da qui che Guglielmo “il Bastardo”, conosciuto poi come “il Conquistatore”, approda in Inghilterra, mentre altri gruppi di mercenari – per lo più figli cadetti dell’aristocrazia feudale in cerca di fortuna – penetrarono nell’Italia meridionale all’inizio dell’XI secolo. Scesi come mercenari, i normanni, ben presto riuscirono ad inserirsi nelle contese che opponevano i pontefici romani, i duchi longobardi di Benevento e di Salerno, gli arabi di Sicilia, i bizantini di Puglia e di Calabria. Protagonisti delle più importanti imprese furono i Drengot, dei quali Rainulfo divenne conte di Aversa, ma soprattutto i membri della famiglia di Tancredi di Altavilla (Hauteville). Sbarcati nel 1030, iniziarono al servizio di Rainulfo la loro straordinaria carriera, destinata a concludersi con la conquista di tutta l’Italia meridionale e della Sicilia e con la costituzione di un regno che divenne il più potente ed importante dell’epoca.

È bene ricordare i protagonisti più famosi dell’impresa: Guglielmo Braccio di Ferro, che divenne conte di Puglia, Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e Calabria, Ruggero il Bosso, conte di Calabria e Sicilia, e Ruggero II, primo re di Sicilia.

Ruggero “il Bosso”, ultimogenito di Tancredi giunto in Italia nel 1055, inizia la sua carriera in sordina, all’ombra del fratello Roberto. Insieme si lanciano alla conquista dei principati longobardi di Benevento, Capua e Salerno, dei ducati, nominalmente ancora bizantini, di Napoli, Sorrento, Amalfi e Gaeta, del Catapanato di Puglia e di Calabria e dell’emirato arabo di Sicilia. Le conquiste degli Altavilla turbano non poco il Papa ma la loro ascesa è incontenibile anche a causa dell’appoggio dei principi locali che, ciecamente, continuano a considerarli dei semplici soldati di ventura.

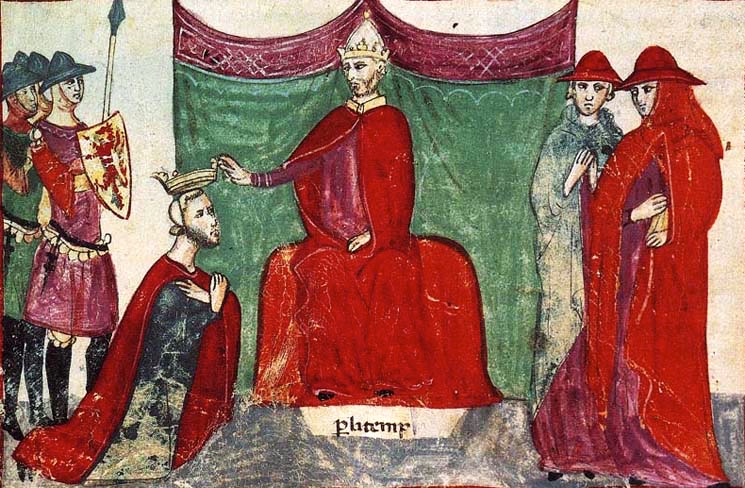

I rapporti tra i pontefici romani e gli Altavilla non saranno mai tranquilli, ma in virtù della loro supremazia militare (il Guiscardo era persino riuscito a catturare papa Leone IX ed a tenerlo prigioniero per nove mesi, nel 1053) con l’accordo di Melfi (1059) gli Altavilla ottengono il “privilegio” di considerarsi vassalli del pontefice, guadagnandosi il riconoscimento dei diritti feudali sull’Italia meridionale e sulla Sicilia, ancora da conquistare.

Roberto viene riconosciuto duca di Puglia e di Calabria e Ruggero, come suo vassallo, ottiene il castello di Mileto, in Calabria, dove stabilisce la sua residenza e si circonda di una corte del Gran Contado sul modello bizantino. Ruggero farà di Mileto la sua capitale ed è in questa corte che egli esplica un’attività di potenziamento della propria strategia militare e politica e tesse una fitta trama di rapporti internazionali con capi di stato e pontefici.

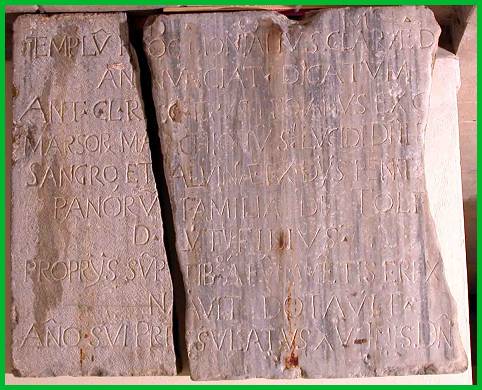

Dritto

ROQ E RIVS COME +S; Ruggero a cavallo a sx.

Verso

MARIA MATER DNI; La Madonna con in braccio il Bambino.

A Mileto nel Natale del 1061, si celebrano le nozze con la normanna Giuditta d’Evreux, si celebreranno le seconde nozze con la longobarda Eremburga e, infine, nel 1089 le terze nozze con Adelasia del Vasto, della famiglia degli Alemarici, marchesi del Monferrato.

Affermata la loro supremazia nel meridione d’Italia, i fratelli Altavilla sbarcano in Sicilia chiamati dall’emiro di Catania, impegnato in una sanguinosa guerra con il califfo di Girgenti. L’aiuto all’emiro di Catania è solo un pretesto per iniziare la conquista della Sicilia ed essere nel contempo, considerati i “liberatori” delle residue popolazioni cristiane ancora presenti nell’isola dopo due secoli e mezzo di dominio musulmano. Nel febbraio del 1061 Ruggero organizza uno sbarco a Messina con poco più di un migliaio di soldati. Messina cade senza opporre resistenza per cui i Normanni arrivano facilmente fino a Castrogiovanni e Girgenti. Questo è solo l’inizio, perché la spedizione vera e propria viene organizzata nella primavera del 1062, quando Ruggero, con truppe fresche torna in Sicilia con l’intento di occupare l’intera isola. Gli anni della conquista sono duri. Un feroce scontro avviene a Cerami, a ovest di Troina.

Il Malaterra riporta che le forze normanne erano esigue. Né il papato, né Pisa, né Genova, che tanto vantaggio trarranno dalle conquiste normanne, forniscono aiuti. Ma Ruggero riesce egualmente a mettere in fuga i nemici. I normanni controllano ormai una vasta zona, da Messina a Troina, dove Ruggero pone la sua capitale isolana (1062). Con una serie di faticose battaglie che vedono cadere una ad una le più importanti città, nonostante i rinforzi arabi arrivati dall’Africa, nell’agosto del 1071 giunge alle porte di Palermo.

L’assedio dura fino al gennaio del 1072, quando Ruggero con l’aiuto del Guiscardo riesce a penetrare nella città fortificata e la capitale cade. Una messa solenne viene celebrata nell’antico Duomo, che per 240 anni era stato una moschea. A poco a poco cadono anche Castrogiovanni, Butera ed infine, nel 1091, Noto. Occorreranno trenta anni a Ruggero per conquistare l’intera Sicilia e le isole di Malta e Pantelleria, il cui possesso renderà sicuri i traffici nel canale di Sicilia e consentirà di avviare scambi commerciali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Ruggero, inoltre, approfittando della lotta per le investiture tra il papato e l’impero germanico concede alcuni favori al papato, appoggiando papa Urbano II contro l’impero, ma pur mostrandosi generoso con le diocesi che egli stesso fondò e fece aderire a Roma non restituirà mai l’ingente patrimonio siciliano confiscato da Bisanzio. Urbano II scende personalmente in Sicilia, a Troina, per ratificare il suo operato, ma quando, più tardi, si permetterà di nominare il vescovo di Troina suo legato, Ruggero, imprigionerà il vescovo, farà annullare al papa la sua nomina ed infine, nel 1098, con la scusa di aver liberato dall’Islam la Sicilia, otterrà il titolo di Gran Conte di Sicilia e di Calabria e la prerogativa di “legato apostolico” (l’apostolica legatia), che riconosce al Gran Conte e a tutti i suoi successori giurisdizione su tutte le faccende ecclesiastiche purché non si infranga il dogma di fede o la salute dell’anima e per la quale tutti i vescovi siciliani (tranne quello di Lipari, la cui diocesi è successiva) erano direttamente nominati dal Re di Sicilia. Per la gestione di tale privilegio viene creato un apposito istituto giuridico, il tribunale della monarchia, dove con il termine “monarchia” si intende unità di comando amministrativo ed ecclesiastico.

Con Ruggero, mentre la maggior parte dell’Europa è ancora feudale, si gettano, nel meridione d’Italia le basi di uno stato moderno. Il re non governa più tramite i suoi potenti feudatari, ma tramite i suoi funzionari (burocrati dello stato e non potenti signorotti). Diversamente dal resto d’Europa che diventa sempre più intollerante, egli è tollerante con i costumi e le tradizioni greche, latine ed arabe che in questo periodo coesistono nel meridione, lasciando le proprietà e la libertà di culto.

Non di bontà d’animo si tratta: quel rozzo guerriero ha capito che è più conveniente sfruttare i collaudati sistemi bizantini e musulmani piuttosto che imporre un sistema feudale di tipo europeo e per questo ha bisogno di funzionari che certamente non può trovare tra le sue truppe. Egli riesce a fondere i rapporti aristocratici feudali con il concetto orientale secondo il quale un capo non è “primo tra eguali”, ma è sovrano, quasi “divino”.

Per non indebolire il suo potere tiene per sé la maggior parte dei territori e quando concede terre ad altri si riserva l’uso delle miniere, delle saline e delle foreste, revocando le terre in mancanza di eredi e in caso di infedeltà. Se da un lato rispetta le lingue e le religioni dei greci e degli arabi, di cui si serve per l’organizzazione dello stato, dall’altro si dedica alla ricristianizzazione e rilatinizzazione delle diocesi della Calabria, della Puglia, della Basilicata, già soggette al patriarcato di Costantinopoli, e della Sicilia, che per oltre 200 anni è stata musulmana, attraverso l’istituzione di numerosi monasteri latini, primo tra tutti la Santissima Trinità di Mileto. Fa costruire cattedrali come quella di Troina, prima capitale Normanna, e di Catania, istituisce nuove diocesi (grazie al legato apostolico di cui gode), e favorisce l’immigrazione di francesi, inglesi e lombardi, per ripopolare le sue terre in seguito alle guerre, alle carestie e all’espatrio dei musulmani. Con Ruggero d’Altavilla la Sicilia ritorna a far parte del mondo occidentale ma contemporaneamente non taglia i legami con l’oriente, mantenendo il Gran Conte armate musulmane e rapporti di amicizia e di commercio con tutto il bacino del mediterraneo. A tal proposito secondo un’ipotesi suggerita dallo storico musulmano Ibn al-Athìr (XII-XIII secolo) la conquista della Palestina è dovuta essenzialmente a una questione di equilibri geopolitici e di interessi economici tra sovrani e feudatari franco-normanni e potentati arabi. Essa sarebbe suggerita proprio dal Gran Conte Ruggero ai Franchi per distoglierli dalla conquista dell’Africa mediterranea, che interromperebbe o renderebbe più difficili i suoi traffici con le regioni musulmane dell’Africa. Narra infatti Ibn al-Athìr che giunse a Ruggero un’ambasciata da parte dei Franchi che chiedevano un’alleanza militare e un appoggio logistico in Sicilia per la conquista dell’Africa. Ruggero radunati i suoi consiglieri, favorevoli al disegno, manifesterebbe, invece, in maniera plateale e … rumorosa la sua disapprovazione, scoreggiando sonoramente (“levata una gamba fece una gran pernacchia dicendo: “Affé mia, questa vale più di codesto vostro discorso””), spiegando che egli non guadagnerà nulla dall’impresa, qualunque sia l’esito: “se conquistano il paese quello sarà loro e l’approvvigionamento dovranno averlo dalla Sicilia, venendo io a perderci il denaro che frutta qui ogni anno il prezzo del raccolto; e se invece non riescono, faranno ritorno qui al mio paese e mi daranno degli imbarazzi, e Tamim [l’emiro di Tunisi] dirà che l’ho tradito e ho violato il patto con lui, e si interromperanno i rapporti e le comunicazioni fra noi”. Per cui Ruggero risponde no all’alleanza, ma suggerisce un’alternativa: “Se avete deciso di far la guerra ai Musulmani, la cosa migliore è di conquistare Gerusalemme, che libererete dalle loro mani e di cui avrete il vanto”.

Muore a Mileto il 22 giugno del 1101, all’età di settanta anni. Fu un capo ricco e potente ma al suo stato mancava ancora il senso della stabilità; egli era un nomade, come i suoi antenati vichinghi (e, purtroppo, come i suoi successori) e passò la sua vita viaggiando con la sua corte, la sua amministrazione ed il suo tesoro. Rimase reggente la sua terza moglie, la gran contessa Adelasia, dalla quale aveva avuto due figli: Simone e Ruggero. Simone, il primogenito morì fanciullo, lasciando erede il piccolo Ruggero che a 10 anni divenne Gran Conte di Sicilia e che sarebbe divenuto il primo re di Sicilia. La figura e la personalità di Ruggero I, che insieme al fratello Roberto il Guiscardo aveva realizzato la conquista normanna nel Mezzogiorno d’Italia, rimane un punto di riferimento essenziale nella storia del medioevo europeo. Il rude guerriero protagonista di aspre e dure battaglie si era rivelato un saggio uomo di stato tanto da essere considerato il monarca più autorevole dell’Italia continentale.

Bibliografia

- Amari, Storia dei musulmani di Sicilia, Firenze 1854

- Di Blasi, Storia di Sicilia, Palermo, 1864

- D. Mack Smith Storia della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Bari

- L. Natoli, Storia di Sicilia, Flaccovio Editore Palermo, 1979

- J. J. Norwich, I normanni del Sud, Milano 1972

- Peri, La Sicilia Normanna, Vicenza, 1962

- G. Quatriglio, Mille anni in Sicilia, Marsilio, 1996

- S. Tramontana, I normanni in Italia, Messina, 1970

- Normanni tra nord e sud. Hubert Huben, Di Rienzo Editore I

- Normanni del Sud 1016-1030. John Julius Norwich; Sellerio Editore

©2024 Alberto Gentile e Fara Misuraca