La devozione mariana in Capitanata, attraverso i pellegrinaggi, è stata riproposta analizzando il fenomeno da cui si evince la presenza di una religiosità popolare sentita in modo pregnante.

Importante è accertare la provenienza storica, religiosa e culturale di tale devozione che, generalmente, è fatta rientrare tra le pratiche più direttamente connesse a contesti di riferimento popolare [1].

Dall’analisi delle presenze umane sul territorio, dovute in massima parte alla transumanza, emerge lo stimolo per esaminare attentamente il fenomeno dei pellegrinaggi mariani [2].

In Capitanata tale fenomeno si è esteso attraverso i percorsi devozionali che i pellegrini solevano seguire manifestando la loro fede: era consuetudine recitare litanie, preghiere e canti religiosi per chiedere e ricevere grazie.

Principalmente partendo dal culto per l’Arcangelo Michele seguendo il percorso della Via Sacra Langobardorum si raggiungevano altri centri della Capitanata, per venerare Madonne e Santi che si trovavano lungo il cammino.

In tale percorso devozionale è compreso il santuario della Madonna di Loreto, protettrice di Peschici, la cui chiesa si trova a circa un chilometro dal paese.

Il culto nasce da un episodio che lega la Madonna ai marinai del posto. Si racconta che un giorno, durante una terribile tempesta, essi scorsero in lontananza una luce che proveniva dalla lampada ad olio che i fedeli, per devozione accendevano davanti all’immagine della Madonna di Loreto situata in una piccola grotta. Essendo in pericolo, a gran voce invocarono l’aiuto della Madonna alla quale in cambio della vita promisero di edificare una chiesa delle stesse dimensioni della nave. D’un tratto il mare si calmò e tutti i marinai riuscirono a salvarsi: la promessa fu mantenuta e la chiesa fu costruita proprio sulla grotta dove ardeva la lampada.

Molte da allora sono state le grazie concesse dalla Madonna e testimoniate dagli ex voto. Chi otteneva la grazia si recava in pellegrinaggio per rendere omaggio alla Madonna a piedi nudi percorrendo la polverosa strada che conduce da Peschici al santuario. La festa della Madonna di Loreto si celebra otto giorni dopo la Pasquetta con festeggiamenti, pellegrinaggi, processioni, celebrazioni religiose ecc. ma non mancano anche le tradizionali specialità gastronomiche che da sempre fanno di questo piccolo centro la culla delle tradizioni [3].

Il culto mariano a Peschici si estende anche alla Madonna di Kàlena. La Sua ricorrenza cade l’8 settembre di ogni anno; gli abitanti di Peschici celebrano tale evento recandosi in pellegrinaggio fino all’antica abbazia, oggi diruta. La chiesa di Kàlena, oggetto di attenzione da parte di cultori e studiosi, avrebbe bisogno di un immediato restauro e si spera che ciò possa avvenire al più presto. Molti in passato si recavano in pellegrinaggio presso la chiesa della Madonna per chiedere le grazie o semplicemente per devozione. La tradizione vuole che i bambini in tale occasione portassero le loro noci raccolte in un fazzoletto ed appese al braccio della ròcile questo attrezzo consisteva in una rudimentale rotellina applicata all’estremità di una mazza di scopa che, appoggiata alla spalla del bimbo, era tenuta con due mani per mezzo di una mazza incrociata. Tra rumori, schiamazzi e qualche chiacchierata si arrivava alla chiesa della Madonna delle Grazie, adiacente all’abbazia di Kàlena, che i proprietari facevano trovare aperta per l’occasione. Verso il tramonto alla spicciolata si faceva ritorno alle proprie abitazioni tra la paura delle leggende legate al luogo raccontate dagli anziani e le curiosità che il posto suscitava.

Una delle leggende che ancora oggi si ricordano è legata al cunicolo che, partendo dalla chiesa, arriva sulla spiaggia del Jalillo, ottima via d’uscita in caso di pericolo. Seguendo il cunicolo ci si trovava direttamente in mare, dove era attraccata una barca sempre pronta per la fuga. Questa e tante altre sono le leggende legate all’abbazia di Kàlena, posto misterioso ed affascinante nello stesso tempo [4].

Nel percorso della Via Sacra dei Longobardi è inserita la cittadina di Monte Sant’Angelo, nota per il santuario di San Michele Arcangelo presso il quale i pellegrini, giunti da ogni parte d’Italia e non solo, si recano ogni anno in segno di fede. Proprio qui vi è un altro importante santuario: quello della Madonna di Pulsano.

Secondo la tradizione esso deve la sua fondazione a San Giovanni da Matera; si narra che in quel luogo esistesse già un monastero edificato dal duca Tulliano di Siponto con le rendite dei genitori che erano ricchi patrizi romani, e anche sul suo etimo molte sono le asserzioni anche discordanti: c’è chi sostiene che il nome derivi da una località nel pressi di Taranto, chiamata Pulsano, dove San Giovanni ha soggiornato, mentre c’è chi fa derivare il nome dal fatto che la Vergine avrebbe guarito il Santo, febbricitante, prendendogli il polso, per cui il nome deriverebbe da polso sano. Quest’ultima versione è quella che più frequentemente si trova nei racconti leggendari e nei canti dei pellegrini. Di certo è noto che a partire dal 1129 attorno a San Giovanni da Matera, vi erano sei discepoli che nel giro di pochi mesi si accrebbero nel numero tanto da diventare sessanta. Costoro ben presto costruirono un grande monastero. Nei dintorni, specie nel vallone dei romitori, i monaci edificarono molte piccole abitazioni addossate alle aspre pareti della montagna dove trascorrevano lunghi periodi in meditazione. La comunità seguiva la Regola di San Benedetto ma si dedicava anche ad un’intensa attività di apostolato tra i contadini e, soprattutto, tra i pellegrini provenienti dalla Grotta di San Michele e diretti al santuario di San Leonardo di Siponto. Ben presto si diffuse la fama di questa comunità, grazie anche agli abati Giordano e Gioele, che continuarono l’opera del fondatore, fino al punto che essa diventò il primo nucleo di un vero e proprio ordine monastico, la Congregazione benedettina dei Pulsanesi. La nuova congregazione ebbe case fino in Toscana, come San Michele di Guamo presso Lucca e San Michele di Orticara presso Pisa, nella pianura Padana come a Quartazzola sul Trebbia presso Piacenza. Della congregazione pulsanese facevano parte anche case femminili come il monastero di Santa Cecilia in Foggia. Giovanni da Matera morì in Foggia, nel monastero pulsanese di San Giacomo il 20 giugno 1139. Il suo corpo fu deposto sotto l’altare maggiore del monastero di Pulsano e, nel 1830 fu trasferito nella cattedrale di Matera.

Le devote visite che i pellegrini facevano alla Madonna di Pulsano per sette sabati consecutivi durante la quaresima sono da relazionare ai sette giorni in cui la chiesa, addossata alla grotta naturale che funge da abside, secondo la leggenda fu costruita. Il quadro della Madonna di Pulsano, trafugato con alcuni arredi liturgici nel 1966, apparterebbe alla scuola dei Ritardatari, fiorente in Puglia ed in Basilicata tra il XII ed il XIII secolo. L’immagine riecheggia le antiche icone bizantine con il volto scuro della Madonna leggermente inclinato, il capo coperto e l’aureola dorata, il Bimbo è rivolto verso chi osserva. Nel complesso richiama la Madonna di Siponto e la Madonna di Ripalta. Già nel XIII secolo il monastero entrò in una fase di decadenza. Il suo ultimo Abate di nome Antonio, eletto nel 1379, pare che si fosse schierato con l’antipapa Clemente VII il quale aveva dato inizio al grande scisma d’Occidente. Il legittimo pontefice Urbano VI, pertanto, pur non destituendolo, ne ridusse il potere sottraendo alla sua giurisdizione il beneficio abbaziale ed affidandolo ad un Abate Commendatario. Alla morte dell’Abate Antonio, gli edifici già degradati a causa degli eventi sismici furono abbandonati. Tra Settecento e Ottocento il monastero ricevette le cure dei Celestini, i quali lo abbandonarono nel XIX secolo in seguito alla soppressione degli Ordini Religiosi voluta da Gioacchino Murat. Partiti i Celestini, la chiesa fu affidata ai cappellani e, uno di questi, Nicola Bisceglia, nel 1842 la acquistò con le sue pertinenze.

Nonostante le vicissitudini dell’abbazia, il culto della Vergine fu tenuto in vita da diversi ordini monastici: Carmelitani, Francescani, Domenicani, fino a giungere ai nostri giorni. Numerose e spiacevoli sono state le vicende che hanno colpito il santuario, tuttavia esso ancora oggi è considerato uno dei più venerabili luoghi della Capitanata dedicati alla Vergine Madre di Dio [5].

Un altro santuario situato lungo il percorso micaelico è quello di Santa Maria Maggiore di Siponto. Esso sorge attiguo alle vestigia di una basilica paleocristiana risalente ai tempi del vescovo Lorenzo. La tradizione locale fa risalire la sua costruzione al I secolo d. C.

Secondo alcuni studiosi l’edificio, a pianta quadrata, fu eretto tra la fine del XI secolo e l’inizio del XII, quando era vescovo Leone ed è legato alle lunghe battaglie sostenute per il riconoscimento della sua autonomia dalla diocesi beneventana. La sua esistenza è testimoniata da un’epigrafe datata al 1039 che documenta la presenza di un ambone monumentale opera dello scultore Acceptus, che ha legato il suo nome a varie opere coeve tra cui si ricordano la cattedra di Canosa e il pulpito di Monte Sant’Angelo, che insieme alle altre dotazioni, sottolinea il ritrovato prestigio dell’antica diocesi pugliese.

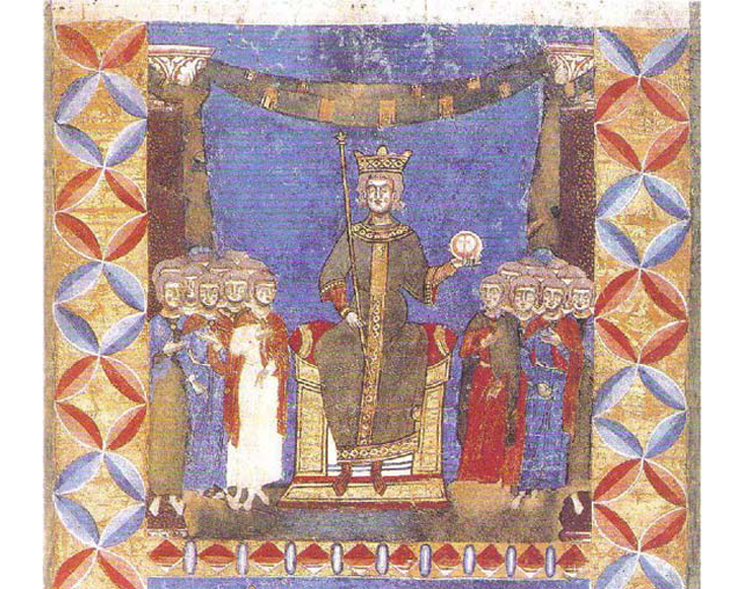

Il tempio nel 1117 fu consacrato da Papa Pasquale II; nel 1149 e nel 1067 fu sede di sinodi locali celebrati rispettivamente dai pontefici Leone XI e Alessandro II. Tra il 1223 ed il 1250, a causa degli eventi sismici, la città subì gravi danni; l’interramento del porto chiuse definitivamente la vicenda di Siponto. Il culto della Vergine è legato alle vicende della chiesa e con essa è sopravvissuto per giungere fino ai nostri giorni. Il portale fu commissionato e realizzato intorno al 1060 ed in quell’occasione la chiesa fu dotata dell’icona della Vergine con il Bambino.

L’immagine della Vergine è realizzata su legno di cedro secondo i canoni classici ispirati alla tradizione orientale: la Madonna regge con il braccio sinistro il Bambino mentre questi esibisce il rotolo della Parola di Dio. Oltre a questa sacra immagine la chiesa è dotata anche di una statua straordinariamente bella; per devozione dal popolo è chiamata “la Sipontina” assisa in trono con in grembo il Bimbo benedicente; con gli occhi sbarrati in atteggiamento di doloroso stupore ed il mento coperto da strane macchie biancastre. Per questa immagine la tradizione popolare narra che la Madonna fu testimone di uno stupro da parte di un nipote del vescovo Felice ai danni di Catella, figlia di Evangelio, diacono della chiesa sipontina. La vicenda è raccontata nelle lettere di San Gregorio Magno indirizzate al suddiacono Pietro intorno alla fine del VI secolo, al notaio Pantaleone ed allo stesso vescovo Felice affinché fosse resa giustizia alla ragazza. La leggenda prosegue narrando che le macchie bianche sul mento della Vergine sono dovute al vomito prodotto dalla Madonna a causa di una mareggiata durante la traversata della statua da Costantinopoli a Siponto. Secondo alcuni autori la “Sipontina” fu rapita durante il sacco dei turchi nel 1620, in tale occasione due dita della mano furono recise. Nonostante ciò, la Vergine tornò indietro rimanendo tra i giunchi della palude. Ella rimase a lungo nelle campagne proteggendo i contadini ed i pastori, tanto che è usanza offrirle le primizie raccolte o i prodotti caseari. Anticamente era tradizione prelevare il sacro tavolo e portarlo in processione fino al duomo di Manfredonia in occasione di avversità o calamità. Man mano questa pratica processionale si è ripetuta fino a trasformarsi in una ricorrenza e in una festa patronale il 30 agosto di ogni anno. Il pellegrinaggio della Madonna di Siponto era una delle tappe obbligate che i pellegrini diretti al santuario micaelico solevano fare. Gli interventi miracolosi della Vergine sono confermati da numerosi attestati di vescovi, ma soprattutto dagli ex voto. L’intervento salvifico della Madonna è registrato nei casi più disparati ma quelli che riguardano i casi di naufragio ed annegamento sono i più numerosi e fanno comprendere come questo santuario sia uno tra i più importanti punti di riferimento della fede e della devozione della gente di mare [6].

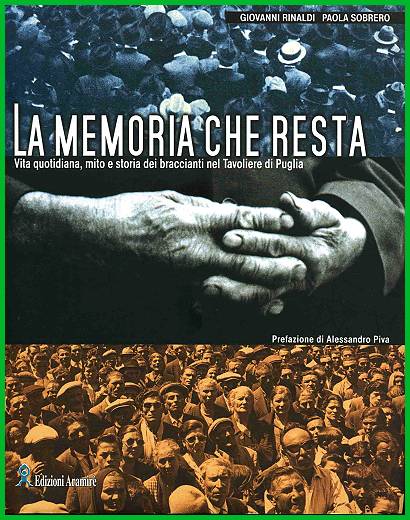

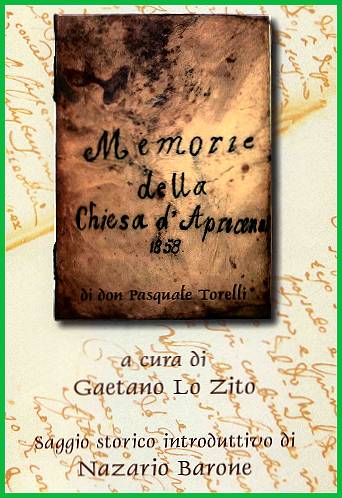

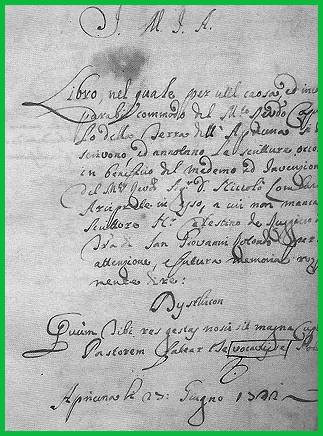

Seguendo il percorso dei pellegrinaggi mariani è indispensabile sostare anche in Apricena, dove è molto venerata la Madonna dell’Incoronata.

Secondo la tradizione locale un tale di nome Giacinto Lombardi donò alla cappella intitolata alla Madonna di Loreto una statua lignea rappresentante la Madonna Incoronata venerata a Foggia; in realtà messe a confronto le due statue presentano molte diversità tra loro. Tale culto per la Madonna Incoronata nasce in Apricena intorno alla seconda metà dell’Ottocento grazie proprio alla donazione del Lombardi fatta alla cappella; con la donazione della statua seguirono anche i festeggiamenti che furono curati dallo stesso Lombardi.

L’immagine più antica della Madonna Incoronata di Apricena è quella rappresentata dalla Madonna assisa su un tronco di quercia spoglio di fronde e adornata alla base del tronco da due grossi mazzi di fiori di campo e da quattro putti disposti due all’altezza del capo e gli altri due ai suoi piedi. La Madonna è in atteggiamento orante [7]. Alla Sacra Immagine sono stati più volte attribuiti eventi prodigiosi: il primo nel 1868 si verificò con il movimento degli occhi ed il secondo con un altro movimento degli occhi nel 1908 di fronte alla folla di fedeli. I festeggiamenti della Madonna Incoronata avvengono durante il mese di maggio di ogni anno.

Altra meta di pellegrinaggio in questa cittadina è rappresentata dal santuario della Madonna della Rocca. Anticamente quando la campagna era soggetta a periodi di siccità, il clero e gli abitanti di Apricena solevano recarsi in processione preceduti da giovanette vestite a lutto e coronate da spine, essi si recavano scalzi fino al santuario della Madonna della Rocca invocando la grazia per la pioggia e cantando inni a Lei dedicati. La chiesa costituiva la meta di uno dei pellegrinaggi che gli aprecinesi erano soliti seguire nel corso dell’anno, insieme al santuario di San Nazario e quello di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Il popolo si recava in pellegrinaggio la seconda domenica dopo Pasqua. Questo rito ha avuto seguito fino al primo conflitto mondiale, quando il santuario per il suo difficile accesso divenne luogo di rifugio per i disertori di guerra che lo devastarono e lo depredarono; l’incuria degli uomini ha completato l’opera e della chiesa dedicata a questa Madonna non ne resta alcuna traccia, se non qualche rudere da recuperare [8].

Proseguendo il cammino è interessante visitare la cittadina di San Marco In Lamis. Qui è venerata la Madonna delle Grazie cui è stata intitolata una chiesa. Ritenuta una tra le più antiche chiese del paese, è stata più volte e nel tempo restaurata. In occasione del Giubileo del 1900 fu completamente rimaneggiata e decorata, ed il 26 settembre 1899 il vescovo, mons. Mola, la riconsacrò dedicandola a Cristo Redentore ed a Maria SS. del Rosario, ma comunemente continua a conservare l’antica denominazione. Adiacente alla chiesa vi era il cimitero del paese che fu momentaneamente chiuso dopo il colera del 1837 e definitivamente nel 1909 con la costruzione di quello nuovo.

Dopo il terremoto del 1837 che danneggiò gravemente la chiesa Collegiata, la Confraternita del SS. Rosario, che aveva sede in questa chiesa si trasferì in quella di Santa Maria delle Grazie.

Per l’incremento demografico e lo sviluppo urbanistico, intorno agli ani ’30 del Novecento mons. Farina, con il consenso del Capitolo della Cattedrale di Foggia e quello della Collegiata di San Marco in Lamis, con Bolla del 15 settembre 1936 eresse la chiesa a sede della nuova parrocchia intitolata a Santa Maria delle Grazie [9].

È interessante osservare come in altri centri della Capitanata, ad esempio Bovino, il culto di Santa Maria di Valleverde fa confluire nella storia della religiosità popolare della città le sue tradizioni.

Santa Maria di Valleverde è la Protettrice di Bovino insieme a San Marco di Ecana. La tradizione narra che la sua apparizione avvenne intorno all’anno 1266 quando la Madonna apparve, in sogno, ad un onesto e probo uomo di nome Nicolò. Questi, una notte, sognò di andare con i compagni a spaccare la legna nel bosco di Mengaga, distante dall’abitato circa un miglio. Mentre si accingeva a raccogliere la legna, gli apparve una bellissima Signora, vestita di bianco, dall’aspetto stanco che lo pregò di riempirle una brocca di acqua dalla vicina sorgente perché aveva una gran sete.

Nicolò si rifiutò di esaudire la sua richiesta, perché doveva raccogliere la legna altrimenti i suoi compagni lo avrebbero lasciato da solo, ma la Signora gli assicurò che se le avesse riempito la brocca di acqua avrebbe trovato l’asino già carico di legna. Egli allora ubbidì; al suo ritorno rimase meravigliato nel vedere l’asino con la soma carica di legna, così le chiese chi fosse. Ella gli rispose di essere la “Madre del Figliuolo di Dio”, di aver abbandonato il territorio di Valverde in Spagna profanato dalle cattiverie degli uomini e di essere venuta in Puglia per proteggere gli abitanti di Bovino. Raccomandò a Nicolò di recarsi dal Vescovo a raccontargli tutto, di diffondere la voce in tutto il territorio e di far edificare una chiesa in suo onore, sotto il titolo di Santa Maria di Valleverde.

Purtroppo, Nicolò non esaudì il desiderio della Signora, ma raccontò il sogno solo a Lavinia, sua madre. La notte seguente la Beata Vergine gli apparve nuovamente riprendendolo per la sua noncuranza e dicendogli che se non avesse tenuto fede alla richiesta si sarebbe risvegliato con le membra doloranti. Neanche questa volta Nicolò diede ascolto alle richieste della Vergine.

Così, dopo la terza notte, Nicolò si risvegliò dolorante e gonfio tanto da spaventare i suoi familiari. La quarta notte gli apparve ancora la Beata Vergine che lo rimproverò per la sua ostinazione e gli replicò la richiesta, ma lui rispose che essendo malato non poteva eseguire i suoi ordini.

Ella gli intimò di alzarsi e di camminare. Il mattino seguente, Nicolò si alzò in perfetta forma, decise di recarsi dal Vescovo e di raccontargli quanto gli era successo. Il Vescovo, Giovanni Battista, fu commosso dal racconto del giovane tanto che si limitò a chiedergli dove la Vergine voleva fosse eretta la chiesa.

Nicolò, addormentatosi nella notte seguente, sognò di recarsi con la Vergine nel bosco di Mengega, dove ella gli apparve la prima volta, descrisse come voleva che fosse eretta la chiesa legando l’erba ed i fiori con le sue mani. Il vescovo, udito il racconto del giovane andò subito con il clero ed il popolo in processione nel bosco di Mengaga dove rese grazie a Dio per il portentoso avvenimento. Subito si diede inizio alla costruzione della chiesa. La Beata Vergine aveva detto a Nicolò:

«Io sono la Madre del Figliuolo di Dio, che per insino adesso sono stata nel Territorio di Valleverde e per la puzza, e la mala vita di molti homini di quel paese, mi sono già partita di là, e sono venuta per star qui per la difesa de’ Pugliesi, e particolarmente di quei che abitano in Bovino».

Ogni anno, la prima domenica di maggio, clero, popolo e confraternite, si recano in processione al santuario per celebrare messe ed altre sacre funzioni in onore della Vergine, per ricordare l’apparizione. Al ritorno le congreghe sono precedute da due lunghe file di ragazzi che portano i rami degli alberi rivestiti di tenere foglie[10]. La Madonna di Valleverde si festeggia il 29 agosto.

In Cerignola il culto per la Madonna di Ripalta sull’Ofanto ripropone il tema religioso pagano, dal quale trae origine quello cristiano. La Sua chiesa sorge sulla riva sinistra del fiume ad una distanza di circa 9 Km dal centro abitato. Anticamente in questo luogo si praticavano riti pagani in onore della dea Bona, divinità della pastorizia e dei boschi. I monaci seguaci di San Basilio, venuti probabilmente dall’Oriente, costruirono sia il convento sia la chiesa sulle vestigia del tempio pagano intitolandolo alla Madonna della Misericordia.

I monaci, però, abbandonarono questo luogo intorno al IX secolo forse a causa delle scorrerie da parte degli Arabi che invadendo le terre comprese tra Bari e Napoli causavano stragi e rovine.

La chiesa, in seguito, passò sotto la tenenza del chierico Cicerone quando fu concessa in proprietà a Gundelguifo, figlio di Mimo d’Oria, al quale nel 947 Leone abate di S. Vincenzo al Volturno diede anche alcune terre. Infine, passò alla città di Cerignola che la intitolò a Santa Maria di Ripalta sull’Ofanto, dal luogo in cui si trova, e la Madonna fu venerata come protettrice della città.

Dal 6 al 10 settembre Cerignola festeggia nella consueta e rinomata Kermesse la ricorrenza della Madonna di Ripalta, con gare di fuochi pirotecnici ed altre iniziative religiose e folcloristiche che richiamano turisti ed abitanti dai paesi limitrofi. Il secondo lunedì di ottobre, il quadro della Madonna da Cerignola è riportato nella chiesa sull’Ofanto, dove sosta dal mese di settembre fino al sabato successivo alla Pasqua, in tale occasione la città festeggia l’avvenimento con una processione ed una sagra [11].

In Orta Nova è molto sentita la devozione per la Madonna dell’Altomare che trae origine dal culto sorto nella cittadina di Andria.

Gli avvenimenti che originarono la particolare devozione degli abitanti di Andria verso la Madonna dell’Altomare e la elevazione a santuario della chiesa a Lei intitolata, sono riconducibili al 1588, alla vigilia della Pentecoste quando una bimba di quattro anni scomparve dalla propria abitazione. Dopo lunghe ed estenuanti ricerche condotte senza esito positivo, dopo tre giorni, il martedì di Pentecoste, un contadino mentre si accingeva ad attingere l’acqua da una cisterna posta ad un centinaio di metri fuori dall’abitato, fu attratto dalla voce di una bimba che proveniva dal fondo della stessa cisterna.

Dopo aver dato l’allarme gli abitanti si accinsero a portare fuori il corpo della bimba e, con sorpresa, constatarono che si trattava proprio della bimba scomparsa tre giorni prima. Ai genitori ed alle persone accorse in quel luogo la bimba riferì che il giorno della sua scomparsa era caduta in quella cisterna e che era stata salvata da una bella Signora. Così, svuotata la cisterna, su una parte di essa fu trovata l’immagine della Madonna venerata nel Santuario.

Dai paesi vicini, dopo questo evento, incominciò un pellegrinaggio sempre più intenso; così l’allora vescovo mons. Vincenzo Basso, diede all’Immagine il titolo di Madonna dell’Altomare.

Dopo un periodo di iniziale entusiasmo, la Sacra Immagine fu dimenticata, tanto che durante la peste del 1656 il luogo fu utilizzato come camposanto degli appestati. L’unica a non trascurare la Madonna fu un’anziana devota di nome Angela che ogni giorno accendeva la lampada in quel luogo sacro. Più tardi la Madonna compì un altro prodigio: una giovinetta si era ammalata gravemente, così la devota segnò la fronte della fanciulla con l’olio della lampada della Madonna. Miracolosamente la ragazza guarì. Quest’ultimo miracolo segnò la vera origine del culto per la Madonna dell’Altomare perché da quel momento non solo la Sacra Immagine non fu più dimenticata ma fu eretta una chiesa in Suo onore.

Nella cittadina di Orta Nova, invece, la Madonna dell’Altomare fu portata da una fanciulla di nome Maria Balsamo soprannominata “Marietta”.

Questa ragazza un giorno si recò in pellegrinaggio ad Andria per chiedere alla Madonna la grazia della guarigione in quanto aveva una salute cagionevole e, non avendo nulla, destinò le uniche monete in suo possesso, che non ricordava neppure di avere, all’acquisto del quadro della Madonna. Ritornata ad Orta Nova per Maria le cose andarono meglio, ella guarì completamente e si sposò, ebbe dei figli ed un futuro radioso, anche perché la giovane era rimasta sempre devota alla Madonna.

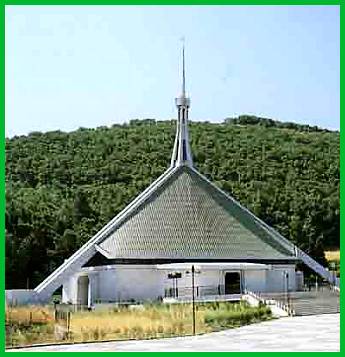

Con il tempo gli abitanti di Orta Nova stimolati dalla stessa Marietta incominciarono a venerare la Sacra Immagine della Madonna dell’Altomare. In seguito il prodigioso quadro fu spesso portato in processione e, quando Maria e suo marito ebbero la possibilità, con l’obolo dei fedeli fecero erigere una chiesa alla Madonna dell’Altomare. Attualmente la vecchia chiesa ha avuto altra destinazione d’uso mentre verso la fine degli anni Ottanta del Novecento, ne è stata edificata una nuova [12]. I festeggiamenti della Madonna dell’Altomare avvengono durante il mese di agosto di ogni anno.

Nei pellegrinaggi mariani è inserita la cittadina di Panni dove si venera la Madonna Assunta in Cielo. L’antica piccola chiesa Madre del paese risale alla fine dell’ XI secolo e fin d’allora era dedicata a questa Madonna. Poiché il borgo era abitato da pastori in tempi più remoti, si ipotizza che la chiesa sia sorta sulle vestigia di quella più antica dedicata a San Martire di Costanzo, compatrono della città. In seguito all’espansione del borgo la chiesa fu ampliata e dedicata all’Assunta in Cielo.

A causa degli eventi sismici la chiesa fu più volte restaurata fino a quando, intorno alla prima metà dell’800, fu demolita per essere poi ricostruita dall’imprenditore edile foggiano Petrosillo che verso il 1830 su committenza della Confraternita e del Comune di Panni iniziò i lavori. Il costruttore si ispirò grossomodo alla Cattedrale di Troia realizzando la chiesa in uno stile dell’epoca, arricchendo di stucchi decorativi le volte a crociera. Molto del materiale appartenente all’antica chiesa fu reimpiegato ma furono utilizzati anche materiali provenienti dal castello.

La nuova chiesa fu ultimata nel 1842 ed ebbe un costo complessivo di ducati 14,000. A completamento dell’opera fu eretto un campanile a quattro piani. A causa di gravi lesioni e cadute di stucchi provocate dal sisma del 1930 e da quello del 1962 la chiesa fu demolita nella parte interna fatti salvi i muri perimetrali.

L’attuale costruzione mantiene le stesse caratteristiche di quella antica mentre la struttura interna è stata realizzata seguendo i criteri moderni di costruzione. I lavori furono in un primo momento sospesi nel 1972 e ripresi nel 1976; nuovamente interrotti per ragioni varie, furono ultimati nell’85 anno in cui la nuova chiesa fu inaugurata [13].

Tra le mete dei pellegrini non può mancare la visita al santuario dell’Incoronata di Foggia. Tale titolo è dovuto alla corona che cinge il capo della Madonna. Il culto per la Madonna Incoronata risale all’XI secolo quando la Ella manifestò la Sua presenza su una quercia nel bosco l’ultimo sabato di aprile. Secondo la tradizione Ella apparve al conte di Ariano [14] mentre questi si trovava nella foresta nei pressi del fiume Cervaro. Durante la notte una luce vivissima attraversò la selva. Il Signore attratto dal chiarore giunse ai piedi di una quercia dalla cui sommità una misteriosa Signora, avvolta in aura sfolgorante e presentatasi con il nome di Maria madre di Dio gli indicava una statua di legno scuro assisa fra i rami dell’albero. Nel contempo un contadino di nome Strazzacappa, che si recava al lavoro con i suoi buoi alla vista della Signora, si inginocchiò, prese il paiolo che gli serviva per il pasto giornaliero, lo svuotò e vi versò l’olio che gli sarebbe servito per l’intero mese e, realizzato un rozzo stoppino, l’accese in onore della Madonna. L’omaggio di Strazzacappa restò per sempre il simbolo del santuario, segno di fede. Il nobile Signore fece edificare una piccola chiesa che divenne poi santuario famoso.

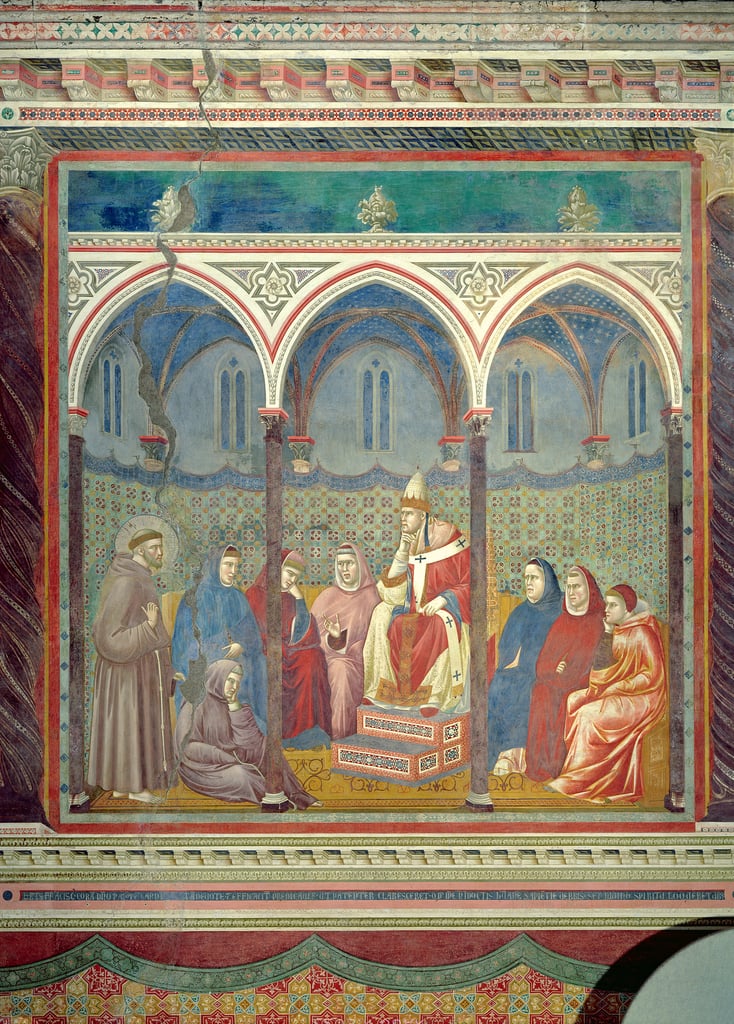

La cura della chiesa fu affidata ad un eremita, ma le comitive di pellegrini e villani sempre più numerose e, soprattutto, quelle dirette al santuario di San Michele Arcangelo determinarono l’esigenza dell’ampliamento del santuario dell’Incoronata di Foggia. La nuova chiesa fu affidata alla cura dei monaci Basiliani che la tennero fino al 1139. In quella data il normanno Ruggero II la donò a San Guglielmo da Vercelli che aveva da poco fondato il monastero di Montevergine presso Avellino.

Dal secolo XIII agli inizi del secolo XVI nel santuario si stabilirono i monaci cistercensi. La loro operosità e la dedizione ai pellegrini fecero del santuario uno dei maggiori centri religiosi della Capitanata. Nella seconda metà del secolo XVI l’intero complesso fu sottratto ai cistercensi e dato in commenda dapprima al nobile Antonio Carafa e poi ad altri dignitari che contribuirono con le loro opere ad accrescere l’importanza del santuario.

Con l’approvazione della legge sull’eversione feudale e la soppressione degli ordini religiosi i beni furono confiscati. Cominciò così un periodo di totale abbandono del santuario fino a quando agli albori del XX secolo l’opera dei vescovi e di alcuni benefattori tra cui i foggiani Perrone e Postiglione provvidero al recupero della struttura. Nel 1950 l’intero complesso fu affidato alle cure dell’Opera di Don Orione e da allora fu incrementato il pellegrinaggio. La vecchia chiesa si rivelò insufficiente ad accogliere i pellegrini e così nella seconda metà del XX secolo fu eretta una nuova basilica su progetto dell’ing. Luigi Vagnetti di Roma.

Tra i segni di devozione popolare degna di nota è senz’altro la Cavalcata degli Angeli che si svolge il venerdì successivo alla vestizione della statua. La statua della Madonna è incoronata, come avvenne durante la notte dell’apparizione, dagli angeli festanti con una triplice corona. Cavalli bardati a festa ornati di lustrini piume e sonagliere, insieme a centinaio di fanciulli vestiti da angeli, da santi e da fraticelli, girano per tre volte intorno al santuario in mezzo alle decine di migliaia di fedeli che accompagnano il corteo con il canti e preghiere.

Anticamente era tradizione che i pellegrini giunti nei pressi del fiume Cervaro o quelli provenienti dalla Basilicata usassero togliersi i calzari e percorrere a piedi nudi gli ultimi due chilometri di strada fino alla chiesa. Era un gesto di umiltà fatto nel ricordo di Mosé a cui sul monte Oreb il Signore comandò di togliersi i sandali per la sacralità del luogo. Oggi i pellegrini compiono ancora il triplice giro intorno al santuario prima di entrarvi. Tra le usanze ricorrenti vi è quella della benedizione con l’olio che ciascun pellegrino riceve; l’olio dell’umile Strazzacappa simbolo di fede, speranza e carità, come recita una preghiera tramandata dai pellegrini di Ripabottoni:

| «[…] Ora vi preghiamo di ungere la nostra anima |

| con quell’olio che il semplice campagnolo |

| detto Strazzacappa mise ad |

| ardere per voi sull’albero. |

| Perciò fate che nell’anima nostra non manchi |

| Mai l’olio della fede, l’unzione |

| della ferma speranza e la fiamma della santa carità» [15]. |

Alla luce di quanto emerge dagli studi svolti sull’argomento, si può affermare con fondato realismo che in ogni comprensorio urbano dell’Alto e del Basso Tavoliere la presenza del culto mariano espresso sotto le varie forme è vivo e sentito in modo evidente; così i molteplici segni di fede siano essi manifestati attraverso i pellegrinaggi oppure in altro modo, rappresentano il punto essenziale mediante il quale la religiosità popolare raggiunge la massima espressione.

NOTE

1 G. DE VITA, Orta Nova tra storia locale e religiosità popolare, in “ Segni di fede a Orta Nova” (a cura di Rosa Avello), CRSEC – Cerignola,Foggia 2000, pp. 9 e ss.

2 Ibidem.

3 A. CAMPANILE, Peschici nei ricordi, Foggia 2000, p. 59.

4 Ibidem, pp. 65 e 66.

5 M. VILLANI – G. SOCCIO, Le vie e la memoria dei padri, Santuari e percorsi devoti in Capitanata, Foggia 1999, pp. 60 e ss.

6 Ibidem, pp. 47 e ss.

7 G. LO ZITO, L’Incoronata, storie & restauri, Apricena 2003, pp. 15 e ss.

8 G. DI PERNA, Santa Maria di Selva della Rocca – la storia, in “Siti archeologici nel territorio di Apricena, Santa Maria di Selva della Rocca”, a cura di G. Di Perna, V. La Rosa e M. Violano, San Severo 1997, pp 53 e ss.

9 P. SCOPECE, Dalle Origini… comuni e chiese parrocchiali dell’Arcidiocesi Foggia – Bovino, Foggia 1999, p. 257.

10 C.G. NICASTRO, Bovino, storia di popolo, vescovi duchi e briganti, Amministrazione Provinciale di Capitanata, Foggia 1984, pp. 149, 150 e 151.

11 L. ANTONELLIS, Cerignola Guida alla città, Comune di Cerignola, Cerignola 1999, pp. 96, 97, 99, 100 e 101.

12 V. SANTORO, Orta Nova e il Santuario della Madonna dell’Altomare, storia, cronaca e itinerari turistici, Foggia 1987, pp. 21 e ss.

13Ibidem, pp. 372.

14 Personaggio legato alla sola tradizione religiosa e popolare, indicato come appartenente alla dinastia Guevara. Storicamente questa nobile famiglia giunse dalla Spagna in Italia al seguito di Alfonso d’Aragona nel 1400, per cui non poteva essere in Capitanata in epoca anteriore a quella data. La scarsa documentazione risalente a quel periodo, inoltre, attesta che l’Italia meridionale non era ancora regolata dal sistema feudale.

15 M. VILLANI – G. SOCCIO, Le vie … op. cit., pp. 39 e ss.

©2006 Lucia Lopriore