Carlo Magno è stato uno dei personaggi storici più significativi per la storia d’Europa. Ha saputo creare un grande ed esteso regno, corredandolo di nuove istituzioni e un nuovo modo di amministrare il potere. Dalla deposizione di Romolo Augusto avvenuta nel 476 mancava nell’Europa occidentale il titolo di imperatore dei romani, erano passati ben tre secoli e Carlo è riuscito, unificando diversi stati e conquistando la fiducia dei pontefici romani, a ricreare un impero.

Dopo la deposizione di Romolo Augustolo, nell’Europa occidentale si erano sviluppati regni romano-barbarici in quanto avevano all’interno delle loro amministrazioni una componente romana ed una germanica, in Spagna c’erano i Visigoti, in Italia gli Ostrogoti e in Gallia i Franchi.

Il popolo dei Franchi, nel secolo VI d.C. occupava gran parte della Gallia che si trovava in una fase di divisione interna, che durò fino alla fine del 600. All’inizio del 700 la Gallia è minacciata dal tentativo di espansione degli Arabi, che dopo aver conquistato buona parte della Spagna varcano i Pirenei, ma vengono respinti da Carlo Martello nel 732. Il figlio di Carlo, Pipino il Breve, approfitta della richiesta di aiuto pervenuta dal Papa, che non riesce a fronteggiare l’avanzata dei Longobardi, per farsi proclamare Re. In questo contesto storico si inserisce la figura di Carlo Magno.

Carlo Magno nacque molto probabilmente il 2 aprile del 742 dal re dei Franchi Pipino il Breve e da Bertrada di Laon, era nipote di quel Carlo Martello che aveva impedito l’invasione araba con la celebre vittoria nella Battaglia di Poitiers.

Quel poco che si sa della giovinezza di Carlo Magno suggerisce che abbia ricevuto una formazione pratica per la leadership partecipando alle attività politiche, sociali e militari associate alla corte di suo padre. I suoi primi anni furono segnati da una serie di eventi che ebbero immense implicazioni per la posizione dei Franchi nel mondo contemporaneo. Nel 751, con l’approvazione papale, Pipino sottrasse il trono dei Franchi all’ultimo re merovingio, Childerico III. Dopo l’incontro con papa Stefano II nel palazzo reale di Ponthion nel 753-754, Pipino strinse un’alleanza con il papa impegnandosi a proteggere Roma in cambio dell’approvazione papale del diritto della dinastia di Pipino al trono dei Franchi. Pipino intervenne anche militarmente in Italia nel 755 e nel 756 per frenare le minacce longobarde a Roma, e nella cosiddetta Donazione di Pipino del 756 conferì al papato un blocco di territorio che si estendeva attraverso l’Italia centrale che costituì la base di una nuova entità politica, cioè lo Stato Pontificio, su cui governava il papa.

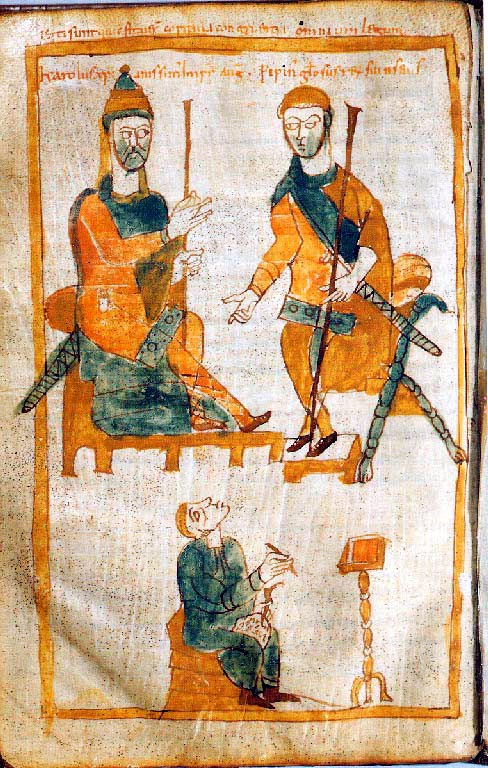

Pipino il Breve, con l’approvazione della nobiltà e dei vescovi, aveva designato come suoi successori i due figli Carlo e Carlomanno. Infatti, quando morì Pipino, il 24 settembre 768, andarono a Carlo l’Austrasia, gran parte della Neustria e la metà nord-occidentale dell’Aquitania e tutti i territori nel frattempo conquistati nella parte orientale fino alla Turingia. A Carlomanno andarono la Borgogna, la Provenza, la Gotia, l’Alsazia, l’Alamagna e la parte sud-orientale dell’Aquitania. L’Aquitania era governata in comune.

I due fratelli furono incoronati in luoghi diversi il 9 ottobre 768.

Carlo e suo fratello sposarono le figlie del re longobardo Desiderio, con lo scopo di rafforzare rapporti di concordia ed amicizia tra i due popoli, questi matrimoni non furono ben visti dal papa.

Presto i rapporti fra i due fratelli diventarono difficili e contrastanti, ma ben presto i problemi si placano a causa della morte improvvisa di Carlomanno avvenuta nel 771.

In quella data Carlo, si libera degli eredi del fratello e riesce a riunire sotto un unico regno le province della Gallia, comprendenti la Francia, il Belgio e parte dell’attuale Germania. Nello stesso anno ripudiò la moglie Desiderata figlia del re Longobardo. Desiderio allora accolse presso la sua corte la figlia ripudiata e la vedova di Carlomanno. In quel periodo i Longobardi governavano gran parte dell’italiana peninsulare.

Nel 773, su invito di Papa Adriano I, impose a Desiderio di lasciare al papa le terre che aveva occupato nell’esarcato e nel ducato romano; avendo ricevuto un rifiuto, attraversò le Alpi col suo esercito e invase l’Italia settentrionale, sconfisse il re Desiderio e si proclamò sovrano dei Franchi e dei Longobardi. Ritornò nel 776 per reprimere una rivolta dei duchi longobardi del Friuli, di Chiusi, Spoleto e Benevento; poi torno nuovamente in Italia nel 780 per far consacrare dal pontefice, come re d’Italia, il figlio secondogenito Carlomanno che fu ribattezzato col nome di Pipino.

Le Campagne Militari

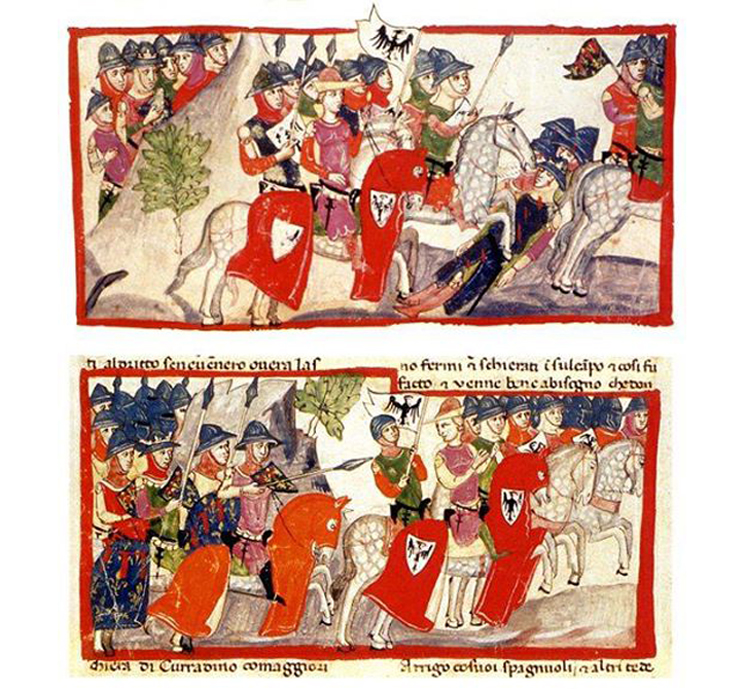

Il futuro imperatore iniziò una serie di campagne militari, della durata di molti anni volte sia a conquistare nuovi territori che a consolidare la presenza franca sui confini. Dopo la guerra coi Longobardi Carlo si impegnò in una serie di campagne sui confini orientali. L’impresa militare più impegnativa per Carlo Magno lo vide contrapposto ai Sassoni, una popolazione della Germania ancora pagana, avversari di lunga data dei Franchi, la cui conquista richiese più di 30 anni di campagne (dal 772 all’804). Questa lunga lotta, che portò all’annessione di un vasto blocco di territorio tra i fiumi Reno ed Elba, fu segnata da saccheggi, rottura di tregue, presa di ostaggi, uccisioni di massa, deportazione di sassoni ribelli, misure draconiane per costringere all’accettazione del cristianesimo, e occasionali sconfitte dei Franchi. Anche i Frisoni, alleati sassoni che vivevano lungo il Mare del Nord a est del Reno, furono costretti alla sottomissione.

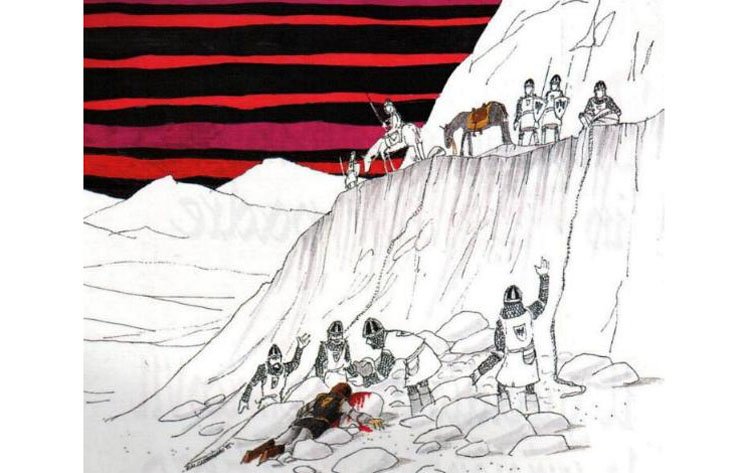

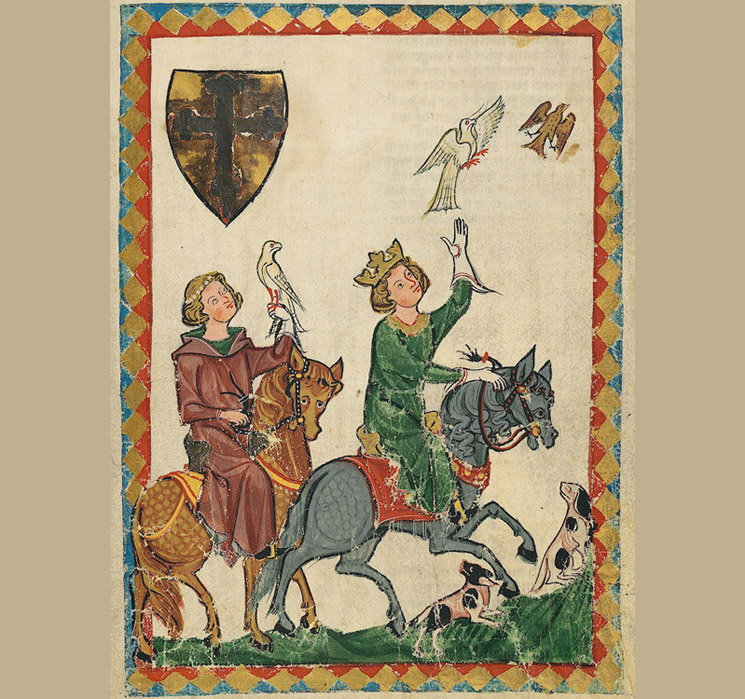

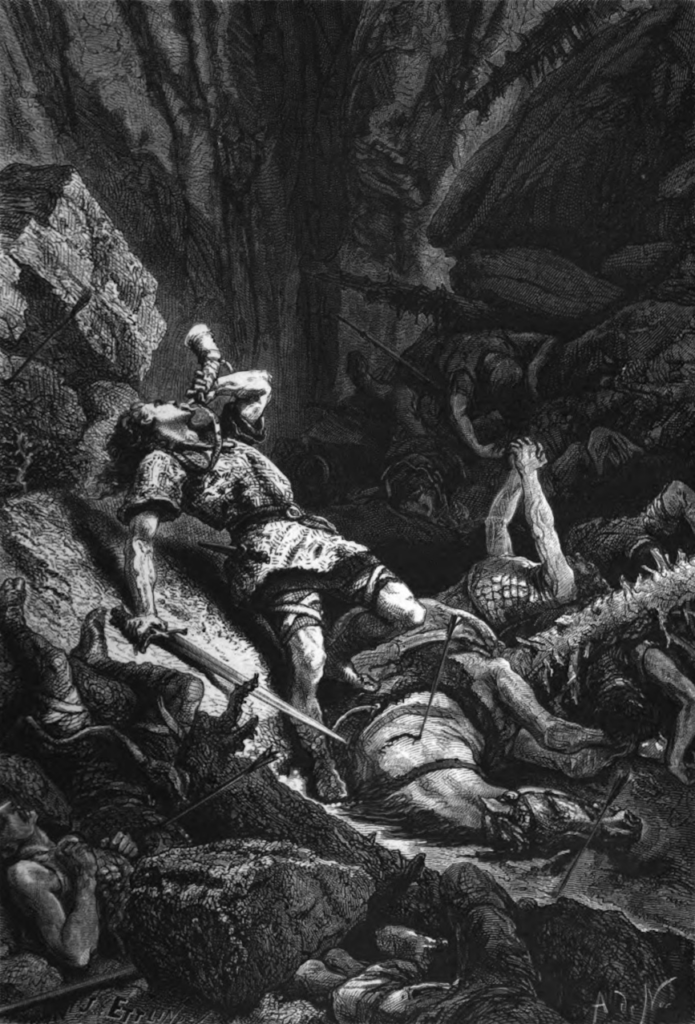

Preoccupato di difendere la Gallia meridionale dagli attacchi musulmani e ingannato dalle promesse di aiuto dei leader musulmani locali nel nord della Spagna che cercavano di sfuggire all’autorità del sovrano Umayyad di Cordoba, Carlo Magno invase la Spagna nel 778. Quell’impresa sconsiderata si concluse con una disastrosa sconfitta dell’esercito franco che fu costretto alla ritirata. Durante la ritirata, il 15 agosto 778 si colloca l’episodio della battaglia di Roncisvalle, qui la retroguardia franca subì un agguato da parte di tribù basche. A seguito di questa imboscata morirono diversi nobili e alti ufficiali, tra cui “Hruodlandus” (Orlando), prefetto del limes di Bretagna. Quell’episodio ispirò, intorno al 1100, uno dei testi epici fondamentali della letteratura medievale europea “La Chanson de Roland”.

Nonostante questa battuta d’arresto, Carlo Magno persistette nei suoi sforzi per rendere più sicura la frontiera spagnola. Nel 781 creò un sottoregno dell’Aquitania con suo figlio Luigi come re. Da quella base le forze franche organizzarono una serie di campagne che alla fine stabilirono il controllo dei Franchi sulla marca spagnola, il territorio compreso tra i Pirenei e il fiume Ebro.

Tra il 787–788 Carlo Magno annetté con la forza la Baviera, i cui leader avevano a lungo resistito alla signoria dei Franchi. Quella vittoria mise i Franchi faccia a faccia con gli Avari, nomadi asiatici che durante la fine del VI e il VII secolo avevano formato un vasto regno abitato in gran parte da slavi che vivevano su entrambe le sponde del Danubio. Nell’VIII secolo il potere avaro era in declino e le campagne franche del 791, 795 e 796 accelerarono la disintegrazione di quell’impero. Carlo Magno conquistò un’enorme quantità di bottino, rivendicò un blocco di territorio a sud del Danubio in Carinzia e Pannonia e aprì un campo missionario che portò alla conversione degli Avari e dei loro ex sudditi slavi al cristianesimo.

Sotto il suo dominio il Regno dei Franchi arrivò a coprire quasi tutta l’Europa continentale occidentale, fatta eccezione per la Spagna, in mano agli Arabi, e l’Italia meridionale bizantina.

La sua prestazione sul campo di battaglia gli valse la fama di re guerriero nella tradizione dei Franchi, colui che avrebbe reso i Franchi una forza nel mondo un tempo contenuto nell’Impero Romano.

In generale, i rapporti di Carlo Magno con il papato, soprattutto con papa Adriano I, furono positivi e gli procurarono un prezioso sostegno per il suo programma religioso e lodi per le sue qualità di sovrano cristiano. L’espansione della presenza franca in Italia e nei Balcani intensificò gli incontri diplomatici con gli imperatori d’Oriente, che rafforzarono la posizione dei Franchi rispetto all’Impero Romano d’Oriente, indebolito dai dissensi interni e minacciato dalla pressione musulmana e bulgara sulle sue frontiere orientali e settentrionali.

Carlo Magno stabilì anche rapporti amichevoli con il califfo ʿAbbāsid a Baghdad (Hārūn al-Rashīd), i re anglosassoni di Mercia e Northumbria e il sovrano del regno cristiano delle Asturie nella Spagna nordoccidentale. E godeva di un vago ruolo di protettore dell’establishment cristiano a Gerusalemme. Combinando con coraggio e risorse il tradizionale ruolo di re guerriero con una diplomazia aggressiva basata su una buona conoscenza delle realtà politiche attuali, Carlo Magno elevò il regno franco a una posizione di leadership nel mondo europeo.

Corte e amministrazione di Carlo Magno

Pur rispondendo alle sfide legate all’attuazione del suo ruolo di re guerriero, Carlo Magno era consapevole dell’obbligo di un sovrano franco di mantenere l’unità del suo regno. Questo onere fu complicato dalle divisioni etniche, linguistiche e giuridiche tra le popolazioni portate sotto la dominazione franca nel corso di tre secoli di conquista, a partire dal regno del primo re merovingio, Clodoveo (481–511). Come leader politico, Carlo Magno non era un innovatore. La sua preoccupazione era quella di rendere più efficaci le istituzioni politiche e le tecniche amministrative ereditate dai suoi predecessori merovingi. La forza direttiva centrale del regno rimaneva il re stesso, il cui ufficio per tradizione conferiva al suo titolare il diritto di comandare l’obbedienza dei suoi sudditi e di punire coloro che non obbedivano. Per ricevere assistenza nell’affermare il suo potere di comando, Carlo Magno faceva affidamento sul suo palatium, un insieme mutevole di membri della famiglia, fidati compagni laici ed ecclesiastici e assortiti tirapiedi, che costituiva una corte itinerante al seguito del re mentre svolgeva le sue campagne militari e cercò di trarre vantaggio dalle entrate provenienti da proprietà reali ampiamente sparse.

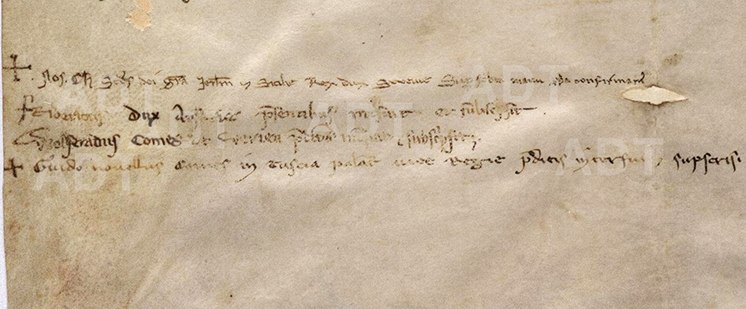

I membri di questo circolo, alcuni con titoli che suggeriscono dipartimenti amministrativi primitivi, svolgevano su ordine reale varie funzioni legate alla gestione delle risorse reali, alla conduzione di campagne militari e missioni diplomatiche, alla produzione di documenti scritti necessari per amministrare il regno, intraprendendo missioni in tutto il regno per far rispettare le politiche reali. , rendere giustizia, condurre servizi religiosi e consigliare il re.

Una componente fondamentale dell’efficacia del re e una questione di costante preoccupazione per Carlo Magno era l’esercito, nel quale tutti gli uomini liberi erano obbligati a prestare servizio a proprie spese quando convocati dal re. Sempre più importante per il mantenimento dell’establishment militare, in particolare della cavalleria corazzata, era la capacità del re di fornire fonti di reddito, solitamente concessioni di terre, che consentissero ai suoi sudditi di prestare servizio a proprie spese. Le risorse necessarie per sostenere il governo centrale provenivano dal bottino di guerra, dalle entrate dei patrimoni reali, dalle multe e dalle tasse giudiziarie, dai pedaggi sul commercio, dalle donazioni obbligatorie dei sudditi nobili e, in misura molto limitata, dalle tasse dirette.

Per esercitare la sua autorità a livello locale, Carlo Magno continuò a fare affidamento su funzionari reali detti conti, che rappresentavano l’autorità reale in entità territoriali chiamate contee. Le loro funzioni includevano l’amministrazione della giustizia, il reclutamento di truppe, la riscossione delle tasse e il mantenimento della pace. Anche i vescovi continuarono a svolgere un ruolo importante nel governo locale. Carlo Magno ampliò il coinvolgimento del clero nel governo aumentando l’uso delle concessioni reali di immunità a vescovi e abati, che liberarono le loro proprietà dall’intervento delle autorità pubbliche. Questo privilegio, in effetti, permetteva ai suoi beneficiari o ai loro agenti di governare su coloro che abitavano le loro proprietà fintanto che godevano del favore reale. L’efficacia di questo sistema di governance dipendeva in gran parte dalle capacità e dalla lealtà di coloro che ricoprivano incarichi a livello locale. Carlo Magno reclutò la maggior parte dei funzionari reali da un numero limitato di famiglie aristocratiche interconnesse che erano ansiose di servire il re in cambio del prestigio, del potere e delle ricompense materiali associate al servizio reale.

L’uso sempre più diffuso dei documenti scritti come mezzo di comunicazione tra il governo centrale e quello locale permise una maggiore precisione e uniformità nella trasmissione degli ordini reali e nella raccolta di informazioni sulla loro esecuzione. Tra questi documenti c’erano i capitolari reali, documenti quasi legislativi inviati in tutto il regno per esporre la volontà del re e fornire istruzioni per l’attuazione dei suoi ordini.

La gestione degli aspetti religiosi.

La sua politica religiosa rifletteva la sua capacità di rispondere positivamente alle forze di cambiamento che operavano nel suo mondo. Il suo programma per adempiere alle sue responsabilità religiose reali fu formulato in una serie di sinodi composti sia da chierici che da laici convocati per ordine reale per considerare un ordine del giorno stabilito dalla corte reale. La riforma si è concentrata su alcune grandi preoccupazioni: rafforzare la struttura gerarchica della Chiesa, chiarire i poteri e le responsabilità della gerarchia, migliorare la qualità intellettuale e morale del clero, proteggere e ampliare le risorse ecclesiastiche, standardizzare le pratiche liturgiche, intensificare la pastorale rivolta alla collettività comprensione dei principi fondamentali della fede e miglioramento della morale, sradicamento del paganesimo. Con il progredire del movimento di riforma, la sua portata si allargò per conferire al sovrano l’autorità di disciplinare i chierici, affermare il controllo sulle proprietà ecclesiastiche, propagare la fede e definire la dottrina ortodossa.

Nonostante estendesse la sua autorità su questioni tradizionalmente amministrate dalla chiesa, le mosse aggressive di Carlo Magno per dirigere la vita religiosa ottennero l’accettazione da parte dell’establishment ecclesiastico, compreso il papato. Nel valutare il sostegno clericale alla politica religiosa del re, è necessario tenere presente che il re controllava la nomina dei vescovi e degli abati, era uno dei principali benefattori dell’establishment clericale ed era il garante dello Stato Pontificio. Ciononostante, il sostegno del clero fu sincero, riflettendo la sua approvazione per il desiderio del re di rafforzare le strutture ecclesiastiche e di approfondire la pietà e correggere la morale dei suoi sudditi cristiani. Tale approvazione fu espressa nella glorificazione del re dei suoi tempi come rettore del “nuovo Israele”.

Imperatore dei Romani

La prodigiosa gamma di attività di Carlo Magno durante i primi 30 anni del suo regno fu il preludio a quello che alcuni contemporanei e molti osservatori successivi considerarono l’evento culminante del suo regno: la sua incoronazione a imperatore romano. In gran parte, quell’evento fu la conseguenza di un’idea modellata dall’interpretazione data alle azioni di Carlo Magno come sovrano. Nel corso degli anni, alcuni dei principali consiglieri politici, religiosi e culturali del re si convinsero che una nuova comunità stava prendendo forma sotto l’egida del re e del popolo Franco, il quale, come dichiarò un papa, “il Signore Dio d’Israele ha benedetto.” Si parlava di quella comunità come dell’imperium Christianum, comprendente tutti coloro che aderivano alla fede proclamata dalla chiesa romana. Questa comunità accettò il dominio di un monarca sempre più acclamato come il “nuovo Davide” e il “nuovo Costantino”, custode della cristianità ed esecutore della volontà di Dio. La preoccupazione per il benessere dell’imperium Christianum fu accresciuta dalla percepita inidoneità degli imperatori eretici di Costantinopoli a rivendicare l’autorità sulla comunità cristiana, soprattutto dopo che una donna, Irene, divenne imperatore d’Oriente nel 797.

In un senso più ampio, gli sviluppi dell’VIII secolo produssero nel mondo carolingio la percezione che l’Occidente latino e l’Oriente greco divergessero in modi che negavano le pretese universaliste degli imperatori orientali.

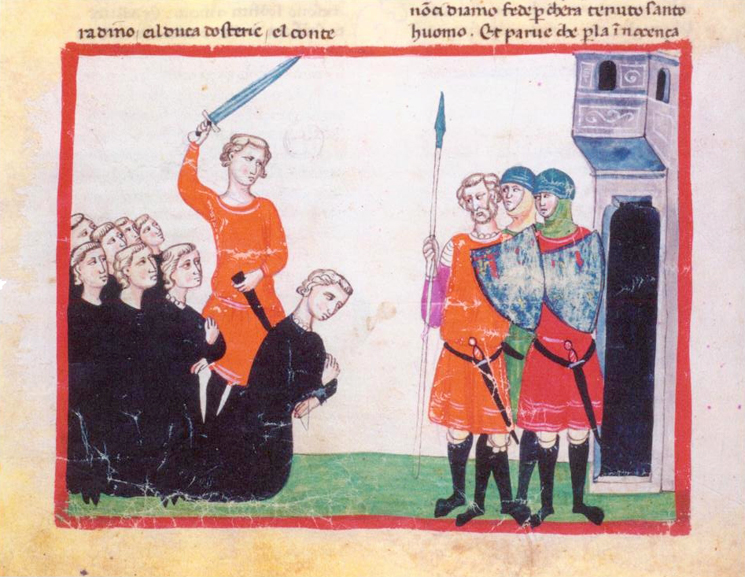

Poi, nel 799, emerse una minaccia ancora maggiore al benessere dell’imperium Christianum. La capacità del papa di guidare il popolo di Dio venne messa in discussione quando Papa Leone III fu attaccato fisicamente da una fazione di romani, tra cui alti funzionari e prelati della curia papale, che credevano fosse colpevole di tirannia e di grave cattiva condotta personale. Leone fuggì alla corte del suo protettore, il cui ruolo di rettore della cristianità era ormai rivelato. Carlo Magno fornì una scorta che riportò Leone III all’ufficio papale; poi, dopo ampie consultazioni in Francia, si recò a Roma alla fine dell’800 per affrontare la delicata questione del giudizio del vicario di Pietro e del ristabilimento dell’ordine nello Stato Pontificio.

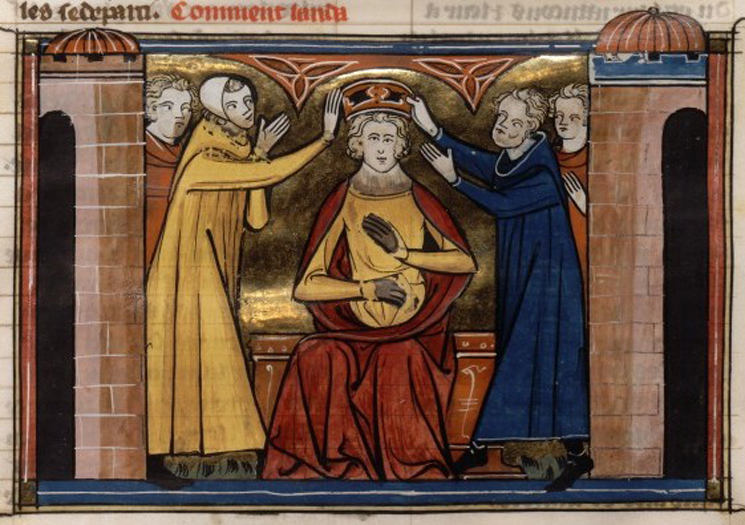

Dopo una serie di incontri con i notabili religiosi e i laici franchi e romani, fu stabilito che, invece di essere giudicato, il papa avrebbe prestato pubblicamente giuramento purgandosi dalle accuse contro di lui; alcuni indizi nella documentazione suggeriscono che queste deliberazioni portarono anche alla decisione di ridefinire la posizione di Carlo Magno. Due giorni dopo l’atto di purgazione di Leone, mentre Carlo Magno assisteva alla messa del giorno di Natale nella antica basilica di San Pietro, il papa gli pose una corona in testa, mentre i romani riuniti per il culto lo proclamarono “imperatore dei romani”.

Gli storici hanno a lungo dibattuto su chi attribuire la responsabilità di questo evento. Nonostante l’affermazione di Eginardo, biografo di corte di Carlo Magno, secondo cui il re non si sarebbe recato a San Pietro in quel fatidico giorno se avesse saputo cosa sarebbe successo, le prove lasciano pochi dubbi sul fatto che re e papa collaborarono nella pianificazione dell’incoronazione e la restaurazione dell’Impero Romano in Occidente fu vantaggiosa per entrambi. Considerata la debole posizione del papa in quel momento e la propensione del re per le azioni audaci, sembra molto probabile che Carlo Magno e i suoi consiglieri abbiano preso la decisione chiave che prevedeva un nuovo titolo per il re, lasciando al papa il compito di organizzare la cerimonia che avrebbe formalizzato l’accordo.

Il nuovo titolo conferiva a Carlo Magno l’autorità legale necessaria per giudicare e punire coloro che avevano cospirato contro il papa. Forniva inoltre un adeguato riconoscimento del suo ruolo di sovrano di un impero di popoli diversi e di guardiano della cristianità, e gli conferiva uno status paritario rispetto ai suoi corrotti rivali di Costantinopoli. Ratificando ancora una volta un titolo per i Carolingi, il papa rafforzò il legame con il suo protettore e diede lustro all’ufficio pontificio in virtù del suo ruolo nel conferire la corona imperiale al “nuovo Costantino”.

Sulla valutazione degli anni di Carlo Magno come imperatore del Sacro Romano Impero, gli storici non sono completamente d’accordo. Alcuni hanno visto il periodo come un periodo di crisi emergente, in cui le attività dell’anziano imperatore erano sempre più limitate. Poiché Carlo Magno non guidò più imprese militari di successo, le risorse con cui premiare i seguaci reali diminuirono. Allo stesso tempo, nuovi nemici esterni sembravano minacciare il regno, in particolare gli uomini del Nord (Vichinghi) e i Saraceni. Si riscontravano anche segnali di inadeguatezza strutturale del sistema di governo, che si assumeva costantemente nuove responsabilità senza un proporzionale incremento delle risorse umane e materiali, e una crescente resistenza al controllo regio da parte di magnati laici ed ecclesiastici che cominciavano a cogliere le implicazioni politiche, sociali, e il potere economico derivante dalle concessioni reali di terre e immunità. Altri storici, tuttavia, hanno sottolineato aspetti come la maggiore preoccupazione reale per gli indifesi, i continui sforzi per rafforzare l’amministrazione reale, la diplomazia attiva, il mantenimento della riforma religiosa e il sostegno al rinnovamento culturale, che vedono come prova della vitalità durante il regno di Carlo Magno.

All’interno di questo contesto più ampio ci furono sviluppi che suggeriscono che il titolo imperiale significasse poco per chi lo riceveva. Infatti, nell’802, quando usò formalmente per la prima volta l’enigmatico titolo di “Imperatore che governa l’Impero Romano”, mantenne il suo vecchio titolo di “Re dei Franchi e dei Longobardi”. Continuò a vivere alla maniera tradizionale dei Franchi, evitando modalità di condotta e protocolli associati alla dignità imperiale. Si affidò meno ai consigli del circolo che aveva plasmato l’ideologia che portò alla rinascita dell’Impero Romano. L’imperatore, infatti, sembrava ignaro dell’idea di un’entità politica unitaria implicita nel titolo imperiale quando, nell’806, decretò che alla sua morte il suo regno sarebbe stato diviso tra i suoi tre figli.

Altre prove indicano che il titolo imperiale era importante per lui. Carlo Magno si impegnò in una lunga campagna militare e diplomatica che finalmente, nell’812, ottenne il riconoscimento del suo titolo da parte dell’imperatore d’Oriente. Dopo l’800 il suo programma di riforma religiosa enfatizzò cambiamenti nel comportamento che implicavano che l’appartenenza all’imperium Christianum richiedesse nuove modalità di condotta pubblica. Ha tentato di portare una maggiore uniformità ai diversi sistemi giuridici prevalenti nel suo impero. La terminologia e i simboli utilizzati dalla corte per esporre le sue politiche e i motivi artistici impiegati nel complesso edilizio di Aquisgrana riflettevano la consapevolezza dell’ufficio imperiale come fonte di elementi ideologici capaci di rafforzare l’autorità del sovrano. Nell’813 Carlo Magno assicurò la perpetuazione del titolo imperiale conferendo con le proprie mani la corona imperiale all’unico figlio sopravvissuto, Ludovico il Pio. L’incoronazione dell’813 suggerisce che Carlo Magno ritenesse che l’ufficio avesse un certo valore e che volesse escludere il papato da qualsiasi parte nel suo conferimento.

Nel loro insieme le prove portano alla conclusione che Carlo Magno considerava il titolo imperiale come un premio personale in riconoscimento dei suoi servizi alla cristianità, da utilizzare come riteneva opportuno per rafforzare la sua capacità e quella dei suoi eredi di dirigere l’imperium Christianum verso i suoi interessi.

L’Eredità

Nel gennaio 814 Carlo Magno si ammalò di febbre dopo aver fatto il bagno nelle sue amate sorgenti calde ad Aquisgrana; morì una settimana dopo. Scrivendo negli anni 840, il nipote dell’imperatore, lo storico Nithard, dichiarò che alla fine della sua vita il grande re aveva “lasciato tutta l’Europa piena di ogni bontà”. Gli storici moderni hanno reso evidente l’esagerazione di tale affermazione richiamando l’attenzione sulle inadeguatezze dell’apparato politico di Carlo Magno, sui limiti delle sue forze militari di fronte alle nuove minacce dei nemici marittimi, sul fallimento delle sue riforme religiose nell’influenzare la grande massa dei cristiani, il gretto tradizionalismo e i pregiudizi clericali del suo programma culturale e le caratteristiche oppressive dei suoi programmi economici e sociali. Tale attenzione critica al ruolo di Carlo Magno, tuttavia, non può cancellare il fatto che il suo sforzo di adattare le tradizionali idee franche di leadership e bene pubblico alle nuove correnti sociali ha fatto una differenza cruciale nella storia europea. Il suo rinnovamento dell’Impero Romano in Occidente fornì il fondamento ideologico per un’Europa politicamente unificata, un’idea che da allora ha ispirato gli europei.

Bibliografia

- Giosuè Musca, Carlo Magno e Harun al-Rashid, Roma, Dedalo, 1996.

- Becher Matthias, Carlo Magno, Bologna, Il Mulino, 2000,

- Cardini Franco, Carlomagno, un padre della patria europea, Bompiani, 2002.

- Barbero Alessandro, Carlo Magno: un padre dell’Europa – Editori Laterza 2004.

Copyright © Alberto Gentile