Una ricerca storiografica di Leonarda Crisetti Grimaldi

Dopo la lettura del libro di Leonarda Crisetti Grimaldi L’agonia feudale e la scalata dei galantuomini, cosa va posto all’attenzione del lettore? Quali i punti di forza della ricerca? Il compito è piuttosto arduo, vista la complessità della tematica. L’impianto temporale è di lunga durata: partendo dal 1750, la Crisetti si sofferma sull’Ottocento e giunge fino al 1914, con qualche rapida incursione nei secoli passati e in quello attuale per ricostruire gli antefatti e le conseguenze della questione demaniale a Cagnano Varano.

Uno spaccato storiografico che ci disvela status e modi di vivere delle vecchie classi egemoni, oltre ai meccanismi che connotano la scalata sociale di quelle classi che erano state, fino a quel momento, subalterne. Colpisce l’estrema varietà e ricchezza delle fonti utilizzate per ricostruire il contesto socio-economico: oltre alle Delibere comunali, la Crisetti analizza le Rivele, il Catasto Onciario, il Catasto Murattiano. Anche se redatti a distanza di sei decenni, i due catasti riflettono logiche, strutture e metodi differenti. Le consentono comunque di delineare un profilo attendibile della realtà tendenzialmente dinamica del regime possessorio della terra, oltre agli aspetti socio-economico-demografico-culturali della popolazione.

L’Autrice non disdegna, per l’analisi delle vicende del Novecento, l’utilizzo delle fonti orali, raccordando la microstoria di Cagnano Varano con gli eventi coevi, con l’intento di dare risposta ad una domanda-chiave: «Chi furono i protagonisti della scalata sociale nel primo decennio dell’Ottocento?». Ecco perché scandisce tutti i passaggi che permisero a poche famiglie di appropriarsi illegittimamente dei terreni sottratti ai feudatari o al Comune, “affrancando” gli usi civici per regolarizzare le occupazioni e diventare proprietari. I cosiddetti “emergenti”, nel corso di oltre un secolo si servirono, a questo scopo, della politica e della “nuova” gestione della cosa pubblica.

Nel 1750, al tempo dell’Onciario, la popolazione di Cagnano, di circa 1850 persone, è concentrata nei quartieri denominati “Entro la Terra”, “Casale” e “Nuovo Casale”. Le famiglie “gentilizie”, quelle che abiteranno nell’Ottocento i palazzi con portali e stemmi ben visibili, sono poco in vista. Non godono di redditi significativi: sono semplici “bracciali” e massari.

La terra è nelle mani di tre grandi proprietari, esponenti della nobiltà e del clero: il principe-duca Brancaccio, titolare della Terra di Cagnano; il duca Zagaroli, proprietario della Difesa della Regia razza delle Giumente; i Canonici Regolari Lateranensi di Santa Maria di Tremiti, che posseggono San Nicola Imbuti, sul lago di Varano.

Nel 1741, nella piccola cittadina garganica, c’è quindi un unico possessore di “sangue blu”: Luigi Paolo Brancaccio. Nelle rivele dell’Onciario è denominato “l’Illustre Possessore”. Il duca, di antica nobiltà napoletana, ha 46 anni. Ha rimpinguato il suo blasone sposando la duchessa di Carpino Felicia Vargas, sua coetanea, che gli ha dato sei figli: un maschio e cinque femmine.

Nel Palazzo baronale di Cagnano, la famiglia dimora con la sua piccola corte, proveniente da località dove i principi Brancaccio gestiscono altri feudi: il segretario è palermitano, i camerieri sono napoletani, il “repostiero” è calabrese; non è specificata la provenienza della nutrice, del maestro di casa, dei due servitori, del cuoco e del sottocuoco, del calessiere e del “volante”, che probabilmente sono stati assunti sul posto. Il duca Brancaccio esercita di diritto di pesca nei “tre puzzacchi” sul lago; possiede il grande bosco demaniale in località Bagno, una vigna con torre, pozzo d’acqua sorgiva e uliveti a San Rocco; mezzane d’uliveti, olivastri, orni, un orto di fichi, seminativi, diverse “piscine”, la Taverna, tre “trappeti per macinar olive”; animali vari.

Luigi Paolo Brancaccio ha ceduto all’Università e affittato la portolania e la mastrodattia; è altresì comproprietario di un “bosco sassoso e macchioso” di querce, cerri e faggi: il Compromesso; possiede la “defensa” di Santa Marena, dove le università di Cagnano e di Carpino fanno pascolare le loro mandrie di buoi per tutto l’anno, riservando l’erbaggio anche alla Regia Dogana di Foggia per tre mesi all’anno. I pascoli sono sufficienti ad alimentare, oltre alle greggi e alle mandrie locali, circa ventimila pecore che giungono dall’Abruzzo.

All’epoca dell’Onciario, poche unità, rappresentate da nobiltà e clero, producono il 56% del reddito del paese, mentre i produttori, ossia il 92% della popolazione, il restante 44%. Questi ultimi sono vessati da tasse e prestazioni da corrispondere all’Università, ai nobili e al clero.

Durante il Decennio francese, i feudatari sono privati della giurisdizione e di alcune prerogative fiscali, ma non di tutti i beni: una parte viene loro assegnata come proprietà privata, un’altra parte è data al Comune, con l’obbligo di ripartirla tra i cittadini che hanno perso gli usi civici.

Nel 1806 cessa il sistema della Regia Dogana e nel 1807 gli ordini religiosi sono sciolti. I loro beni, incamerati nel Demanio dello Stato, vengono venduti ai privati. Una Commissione feudale, che opera fino al 1810, ha l’incarico di dirimere le questioni nate prima del 2 agosto 1806 tra Baroni e Università, mentre la quotizzazione è affidata ai commissari ripartitori, che nel 1811 definiscono i confini delle acque del Varano.

Il Catasto Murattiano del 1813 dà un nuovo profilo delle classi sociali emergenti che producono il 77% dell’imponibile: l’ipotesi del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini di Cagnano è validata dall’aumento dei benestanti i cui nuclei familiari, elencati nel Catasto Onciario del 1750, versavano in condizioni modeste. Sono in mobilità ex massari, allevatori, coltivatori e commercianti. Produttori sono anche medici, avvocati, notai, speziali, funzionari, parenti del clero.

La proprietà si consolida tramite accorte politiche matrimoniali. Il nuovo ceto, sostituendosi alla vecchia classe dirigente, ne assume comportamenti e titoli onorifici, non si pone come forza antagonista; decide di mandare i figli a studiare a Napoli, per elevare il loro livello culturale e preparare la loro scalata sociale.

Cambia la dimensione abitativa di Cagnano. La popolazione arriva a 3820 persone; il totale dei vani è di 1538, di cui 619 siti nella Terravecchia e 919 fuori le mura. Il Comune beneficia delle leggi eversive della feudalità, ampliando il suo patrimonio, entrando in possesso di Parchi e Mezzane, di una parte del Compromesso, delle Terre liquide, della Riseca e del Parco delle Giumente. Ma in queste terre si verificano ben presto occupazioni, dissodamenti e messa a coltura abusivi.

I demani usurpati, la ricchezza mal distribuita, l’attentato agli usi civici, la fame di terra dei coloni, la precarietà dell’esistenza minacciata dalla malaria e dal colera, sono alla base delle agitazioni di massa dell’ultimo ventennio dell’Ottocento, che mettono in crisi varie amministrazioni comunali, costrette a dimettersi per la loro incapacità a fronteggiare gli eventi.

È attiva sul Gargano una sezione dell’Internazionale socialista. Qualcosa si muove anche a Cagnano, che nel 1879 conta 18 affiliati al movimento anarchico, il cui leader è Carmelo Palladino, che proprio in quell’anno è arrestato con l’accusa di “cospirazione diretta a distruggere i poteri dello Stato”. La reclusione dura pochi mesi. Le autorità di polizia vigilano costantemente su di lui. L’8 maggio 1881 arriva un pacco, intestato a Palladino, contenente un giornale scritto in francese e manifesti incitanti alla rivolta.

Palladino, che era stato segretario pro-tempore dell’associazione napoletana internazionale dei lavoratori, continua a collaborare con la stampa anarchica e, alla vigilia del Congresso dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, che avrà luogo in Svizzera nel 1887, elabora le sue risposte ai 17 quesiti congressuali. Progetta di scrivere un libro. E’ amico di Bakunin, Engels e Marx, con cui corrisponde. La sua fine è tragica: viene assassinato lungo corso Roma davanti alla sua casa, colpito alle spalle. E’ il 19 gennaio del 1896.

«Il motore della storia – osserva la Crisetti con una punta di amarezza – non è stato la cultura, non è stato la giustizia sociale, non è stato il progresso scientifico. Il cammino verso il riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti, della dignità umana in particolare, la riscoperta del valore della cultura e della partecipazione, nel Mezzogiorno era ed è ancora lungo».

I beneficiari del decennio francese furono pochi. Non ci fu la mobilità sociale auspicata dai legislatori. Il connubio terra-istruzione-potere politico costituì il trampolino di lancio che permise soltanto a poche famiglie di passare dallo status di massaro, “bracciale”, pastore o piccolo proprietario a quello di notaio, avvocato, farmacista, agrimensore, medico, giudice.

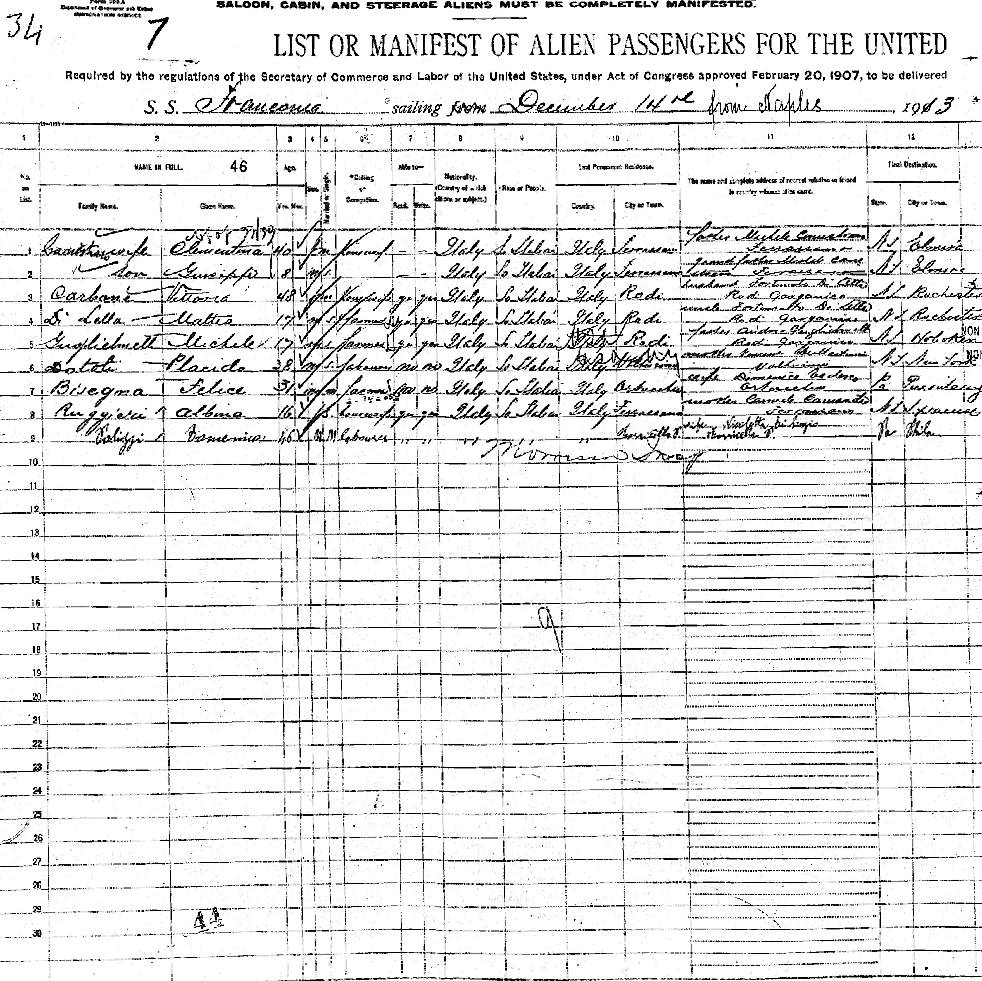

Fu così che a Cagnano nacque e si affermò, nell’arco temporale di un paio di generazioni, la moderna borghesia fondiaria. I nuovi padroni entrarono in possesso delle tenute migliori del demanio comunale e le difesero con tutti i mezzi, avvantaggiati dal fatto di occupare i posti chiave del potere. Quasi tutti i possidenti si alternarono nelle varie amministrazioni comunali, mentre ai contadini preferirono cercare altrove una vita migliore, prendendo la via dell’emigrazione.

Ma il paesaggio agrario, descritto dalla Crisetti nel suo libro, è tuttora vivo. Le Difensole, la Riseca, i Parchi, le Mezzane, puntellati da torri, casini, casoni e mànere, citati dalle fonti come strutture e infrastrutture costruite dai coloni nei i luoghi più impervi del paese prima posseduti dal principe e poco valorizzati, non sono un retaggio storico scomparso nel nulla: esistono ancora in agro di Cagnano.

L’Autrice, dopo averne trattato le complesse vicende, ce ne offre un suggestivo percorso per immagini. Un percorso inedito, anche per chi vive soltanto a pochi chilometri di distanza. Scopriamo oltre a luoghi intatti, dei bei manufatti ridotti a ruderi dopo l’abbandono da parte di chi li ha abitati.

Molti agricoltori, pastori, ex emigranti, continuano ancora a praticare l’attività agro-pastorale.

Nella ricognizione dei luoghi, la Crisetti si è fatta guidare proprio da questi coloni ed allevatori che hanno raccontato il loro disagio di vivere in località così impervie, difficili da raggiungere. Allevatori e agricoltori costretti a svolgere le loro attività agro-silvopastorali come duecento anni fa, nella speranza, finora delusa, che gli Enti preposti forniscano loro almeno i servizi di acqua e luce.

Una ricognizione cui è sottesa la finalità di fermare l’esodo in atto: con la dipartita degli ultimi anziani che ancora coltivano questi terreni o praticano l’allevamento brado, questa fetta del territorio sarà condannata all’abbandono.

Se l’economia della zona resterà al palo – ci avverte l’Autrice, facendo parlare i diretti protagonisti – questi luoghi del Gargano si spopoleranno sempre più: urgono misure per incentivare i giovani a restare, a non abbandonare questi ultimi presidi che conservano ancora intatti i saperi, i sapori, gli odori, connotanti l’identità di questo sperduto pezzo del Sud Italia. Su questo accorato grido d’allarme non possiamo che concordare. L’esodo è un’amara realtà.

@Teresa Maria Rauzino

LEONARDA CRISETTI GRIMALDI, L’agonia feudale e la scalata dei galantuomini. Cagnano Varano: l’Onciario, il Murattiano, le Questioni demaniali (1741-1915), 2 tomi, Edizioni del Rosone, Foggia 2007.

![]() Passato Presente Futuro

Passato Presente Futuro![]()