Roberto il Guiscardo nacque molto verosimilmente nel 1015 ad Hauteville-la-Guichard, non è possibile parale di Roberto d’Altavilla senza un preambolo che spieghi l’arrivo dei normanni nel Sud dell’Italia.

I primi Normanni comparvero per la prima volta in Italia nel 1015, come soldati al servizio di Melo da Bari, duca di Puglia. Sembra che Melo li avesse incontrati presso il santuario dell’Arcangelo Michele sul Gargano. Melo era un nobile longobardo che veniva da Bari, costretto all’esilio avendo capeggiato un’insurrezione poi fallita contro i Bizantini che dominavano l’Italia meridionale (vedi nota). Il nobile longobardo li incoraggiò per combattere le truppe dell’impero bizantino promettendo ricchi compensi.

Nel 1016, un gruppo di pellegrini in viaggio per la Terrasanta, fece tappa a Salerno ed il principe Guaimario chiese loro aiuto contro i Saraceni che affliggevano la città. Erano solo in 40 e il principe di Salerno Guaimario III li avrebbe salutati vittoriosi: “Miles quadraginta … salve!”. Questi fatti sono stati ampiamente descritti anche dal monaco Amato di Montecassino.

Trovandosi il sud dell’Italia al centro di interessi di tre grandi aree geopolitiche, quella latino-occidentale, quella bizantina e quella arabo-islamica diventava per i guerrieri normanni una zona di grande interesse strategico militare. Inoltre va ricordato che alla fine del primo millennio la Sicilia era passata in gran parte sotto il dominio dei mussulmani.

Ai normanni, in cerca di avventure e ricchezze, quest’area intorno al mediterraneo offriva molte possibilità di crescita. Il meridione d’Italia era una terra ricca e fertile, con un clima mite, prospere città e monasteri. Inoltre era una zona in cui mancava un forte potere politico centrale.

Dalla Normandia giunsero nel sud Italia gli eredi della piccola e media nobiltà che in Francia non trovavano buone prospettive per il loro futuro.

Inizialmente i normanni furono dei veri e propri mercenari al servizio di vari potentati del sud.

Ma nel 1030 ci fu un consistente arrivo di Normanni in Campania capeggiati da Rainulfo Drengot e si stabilirono ad Aversa. Furono chiamati dal Duca di Napoli Sergio IV, nell’intento di contenere le mire del longobardo Pandolfo IV di Capua.

Rainulfo di Drengot, in cambio dell’aiuto dato, ebbe in premio Aversa, e sposò poi la sorella del duca Sergio. Nel 1038 la sua investitura fu riconosciuta ufficialmente dall’imperatore Corrado II, grazie anche all’intercessione del principe di Salerno Guaimario IV. Da qui comincia una dinastia di normanni “campani”: la contea di Aversa, più le conquiste successive, furono divise in sette feudi tra quelli che furono i successori di Rainulfo. In questo modo Rainulfo si trasformò da mercenario in signore, era ormai un conte titolare di un territorio con annesse giurisdizioni.

I sei fratelli Drengot venivano dal villaggio francese di Quarrel; il maggiore, Giselberto, era ricercato, per ordine di Rolf, conte di Normandia, per omicidio.

Verso il 1030 erano scesi in Italia dalla penisola del Cotentin anche i cinque figli di Tancredi di Hauteville: Guglielmo Braccio di Ferro, Drogone e Umfredo (avuti dalla prima moglie, la normanna Muriella), e Roberto e Ruggero figli della seconda moglie, la nobildonna Fresinda.

Guglielmo divenne signore di alcune zone del Cilento (a quei tempi i confini tra Calabria, Basilicata e Campania non erano quelli odierni, e forse neppure ben definiti, per cui alcuni testi riportano, in luogo del Cilento, la Calabria o Basilicata occidentale). Drogone era a capo dei Normanni di Puglia ed aveva sposato una figlia del principe di Salerno Guaimario IV (per qualcuno V), morì il 10 agosto del 1051 a seguito di un attentato. Meno di un anno dopo, a seguito di una congiura, muore anche il suocero Guaimario e con lui finiva lo splendido periodo del principato di Salerno. Umfredo, che aveva preso il posto di Drogone, accorse a Salerno per scacciare, con l’intervento di Guido di Conza, l’usurpatore al trono di Salerno, Pandolfo, e per permettere al figlio di Guaimario, Gisulfo II, di succedere al padre.

Roberto si era attestato in Sila con un gruppo uomini a lui fedeli. Era lì che Drogone lo aveva mandato, forse anche per non averlo troppo vicino. Roberto sapeva che per poter aspirare a qualche possedimento doveva dar prova di forza, valore e decisione, in pratica doveva dimostrarsi degno della ormai leggendaria ferocia normanna. E Roberto se ne dimostrò subito all’altezza. In Calabria, assieme probabilmente a gruppi di autoctoni, compiva scorrerie, ruberie, stragi. Con uno stratagemma riuscì a sequestrare un nobile di Cosenza e a farsi corrispondere un notevole riscatto. Pare che proprio questo episodio gli abbia fatto guadagnare il soprannome di Guiscardo, cioè l’astuto. Gerardo di Buonalbergo, nobile di origine francese, fornì a Roberto 200 soldati per conquistare la Calabria e, per meglio stringere i rapporti con l’ambizioso giovane normanno, gli diede in moglie una sua zia: Alberada di Buonalbergo da cui nacque Marco Boemondo, il primo figlio maschio del Guiscardo.

Tra i Normanni vi erano discordie e attriti, ma sapevano riconciliarsi facevano fronte comune contro minacce esterne. E così fecero quando Papa Leone IX, originario dell’Alsazia, con l’aiuto del catapano Argiro e dell’imperatore Enrico III, organizzò, nel giugno 1053, una reazione all’invadenza normanna.

A Roberto toccò il compito di affrontare i mercenari svevi inviati dall’Imperatore. I cavalieri tedeschi erano convinti avrebbero avuto la meglio sui Normanni e i loro alleati (uomini del posto, soldati latini, slavi, lucani e saraceni) invece Roberto ebbe la meglio sui i tedeschi.

La battaglia di Civitate si concluse con la prigionia del papa Leone IX, che fu però rilasciato con la promessa che avrebbe legittimato le loro conquiste. Per questa operazione in Puglia i Normanni avevano chiesto aiuti a Gisulfo II, ma questi, che aveva tenuto sempre in odio i Normanni, ritenendoli causa dell’indebolimento del potere longobardo e, preoccupato, ne vedeva avanzare il potere, si era rifiutato e si era tenuto sempre fedele al Papa.

Dopo Civitate Roberto si diede alla conquista della Calabria e, nel 1057, alla morte di Umfredo, si pose anche alla guida di quel feudo ereditato dal giovane e ancora troppo debole Abagelardo.

Intanto Ruggero, che prima era al seguito di Roberto, veniva alla ribalta ormai più forte e indipendente e così il fratello maggiore lo allontanò. Non mancarono le invidie tra i due fratelli che spesso si fecero vere e proprie guerre, ma guai se terzi prendevano iniziative contro uno di loro.

Conquistata la Calabria i due fratelli Altavilla fanno una puntata in Sicilia, dove Roberto lascia il fratello minore per correre in Puglia a fronteggiare un’invasione bizantina.

Dopo le conquiste dei Normanni, il principato di Salerno aveva perso molti domini e potere. Il Guiscardo mirava ormai ad Amalfi e Salerno. Sichelgaita, figlia di Guaimario IV, intuì che l’unica speranza di salvezza era in un’alleanza con i normanni, da concretizzarsi mediante le sue nozze con Roberto, ma il fratello Gisulfo si opponeva ad ogni apertura verso coloro che vedeva come predoni ed invasori.

Il Guiscardo intuì che il matrimonio con Alberada di Buonalbergo non era valido perché celebrato ignorando il divieto canonico di nozze tra consanguinei, per tanto ne chiese l’annullamento. Così ebbe via libera per sposare Sichelgaita. Gisulfo dovette cedere e divenne alleato dei normanni.

E fu così che a Melfi nel 1058 si celebrarono le nozze tra il rude, possente, prode e affascinante guerriero e la raffinata principessa longobarda molto più giovane di lui.

La storiografa e principessa bizantina Anna Comnena descrive Roberto: ”maestoso di volto, di statura alta, largo di spalle, perfetto di forme, di chioma e barba fulve, d’occhi vivaci e penetranti: pronto e scaltro d’ingegno, ambizioso oltre misura, maturo nei consigli, provvido nelle imprese, ardimentoso ed esperto nelle cose di guerra, rigoroso e prudente nel governo civile”. Oltre al fatto che avesse un tono di voce simile al tuono dice anche che firmasse con un segno di croce.

Va detto anche che Roberto parlava anche il greco e forse il segno di croce era solo un simbolo che usava per sigillare i patti. Pare tenesse molto in conto i consigli della colta moglie longobarda. Era lei che curava i rapporti con la Chiesa ed era in relazione di grande amicizia con il vescovo di Salerno, Alfano, suo parente, e con gli abati di Cava, di Montecassino e con Ildebrando di Soana, poi Gregorio VII, antichi compagni di cenobio di Alfano.

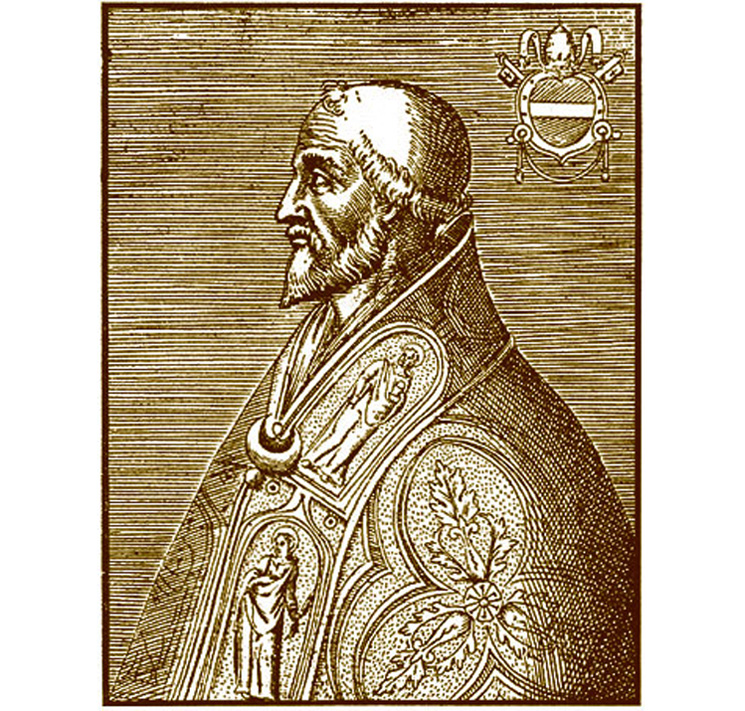

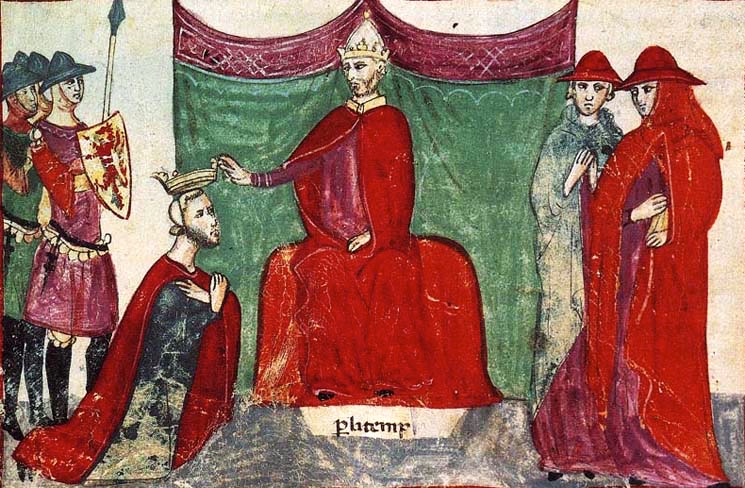

Nel 1059 papa Nicolò II durante il sinodo di Melfi riconobbe come suoi fedeli vassalli Riccardo Drengot di Capua e Aversa come principe di Capua e Roberto il Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, ed in futuro, con l’aiuto di Dio e di San Pietro, della Sicilia. Così il Guiscardo divenè il difensore della cristianità con un rapporto di vassallaggio fra il Papa e i normanni. Egli accettò anche di versare un tributo annuo alla Santa Sede, in modo da mantenere titoli e terre e garantirsi la piena legittimità sulle future conquiste.

La capitale del ducato era Melfi, mentre Ruggero, conte di Calabria, aveva posto la capitale del suo feudo a Mileto.

Nella questione tra papato e l’imperatore Enrico IV, Roberto si schierò con il Papa pur essendo in precedenza venuto in contrasto con la Santa Sede per avere egli occupato i territori di Benevento. Nel frattempo aveva affidato a Ruggero il compito di portare a termine le conquiste in Sicilia.

Intanto, il fratellastro Guglielmo con le sue invasioni si era spinto in territori alle porte di Salerno. Questo preoccupava Gisulfo, ma anche il Guiscardo che aveva dato alla moglie il compito di mediare. Ma Guglielmo non intendeva ragione e non aveva voluto dare ascolto al Papa che il 1° agosto 1067 aveva indetto un concilio proprio a Melfi nella speranza di risolvere la questione normanna. Guglielmo fu scomunicato. Ma gli fu concesso partecipare alle Assise che papa Alessandro II poco dopo tenne a Salerno e a cui era accorso anche il Guiscardo. Nel frattempo Guglielmo modificò il suo atteggiamento e ottenne il perdono.

Roberto era consapevole del fatto che se non avesse definitivamente liberato il sud d’Italia dai Bizantini non avrebbe potuto concludere la conquista del mezzogiorno e della Sicilia. Per questo da più di tre anni aveva messo sotto assedio per mare e per terra Bari, la città rimasta fedele a Bisanzio. La città pugliese difesa da Avartutele resisteva ed era allo stremo. I normanni avevano sempre vinto, i Baresi chiesero rinforzi ma l’imperatore Romano IV Diogene non aveva risorse sufficienti per sostenerli. Aveva mandato una flotta di 20 navi agli ordini di Gozzelino, un ribelle normanno che si era rifugiato a Costantinopoli, ma furono intercettate nel febbraio 1071. Si era giunti all’epilogo, il catapano Stefano Paterano si rese conto che Bari non poteva più resistere, inviò a trattare con i normanni Argirizzo Joannacci, che ottenne condizioni buone, quindi il 15 aprile 1071 la città fu consegnata ai normanni. I Greci furono definitivamente cacciati dal sud Italia e il Guiscardo poté così rivolgere la propria attenzione ai grandi principati indipendenti di origine longobarda che ancora governavano vaste aree del meridione.

Nel 1072 Roberto accorse in aiuto a Ruggero e insieme riuscirono ad espugnare Palermo. Probabilmente lo raggiunse anche Sichelgaita e il 10 gennaio 1072 Roberto, Sichelgaita, Ruggero, seguiti dagli altri normanni e longobardi impegnati in quella spedizione, entrarono trionfalmente nella basilica di Santa Maria che i musulmani secoli prima avevano trasformato in moschea.

Roberto era ora effettivamente anche Duca di Sicilia, non ancora tutta conquistata. In seguito il fratello, a sorpresa, si fece nominare dal Papa Gran Conte di Sicilia, diretto feudatario del Papa.

Roberto aveva ormai circa 57 anni e si presentava il problema della successione al Ducato: il primogenito era Boemondo, valoroso ed instancabile guerriero, simile al padre e figlio di una normanna; la seconda moglie di Roberto voleva a tutti i costi la designazione al trono del suo primogenito Ruggero detto Borsa, anche perché ciò avrebbe accontentato quei nobili ancora legati ai longobardi. Ma Sichelgaita non riuscì nel suo intento per volere di Roberto.

Nel 1074 il Guiscardo stipulò un’alleanza col Basileus di Bisanzio, rafforzandolo con un patto matrimoniale tra la sua giovanissima figlia Olimpia, ed il successore, ancora bambino, al trono di Bisanzio. Ed è in quel periodo che l’erede al trono del ducato di Puglia, Calabria e Sicilia risulta essere stato designato Ruggero Borsa: il padre aveva dovuto conferire la dignità di “curopalata” ad uno dei suoi figli e questi risultava essere Ruggero; e nell’Exultet della Cattedrale di Bari, dopo i nomi di Michele VII, del suo erede, il figlio Costantino, e della sua fidanzata Olimpia, erano subito nominati Roberto, Sichelgaita e Ruggero Borsa. Ma nel 1078 la destituzione di Michele sconvolse l’alleanza e Roberto attese il momento propizio per una vendetta.

Nel 1074 il Papa scomunicava Roberto per aver invaso i possedimenti della Chiesa in quel di Benevento e riconfermò la scomunica nel 1075.

Ma Roberto non era ancora contento delle sue conquiste, o forse si sarebbe accontentato di avere il principe di Salerno come alleato se Gisulfo non si fosse impegnato alla ricerca di alleanze e accordi contro il cognato. Fu così che i timori del principe divennero realtà: nei primi di maggio del 1076 il normanno iniziò l’assedio a Salerno che fu lungo e penoso. Nonostante la popolazione fosse allo stremo, il principe non voleva cedere all’evidenza. Nel 1077 consegnò la città agli invasori rifugiandosi prima a Nocera e poi a Roma dove il Papa accolse paternamente lui e la sua famiglia affidandogli incarichi di ambasciatore della Santa Sede. Infatti Gisulfo tornerà a Salerno in tale veste a seguito di Gregorio VII.

Poco tempo prima della conquista di Salerno, Amalfi, temendo le continue mire di Gisulfo, si era assoggettata al normanno Roberto.

A Salerno nel 1070 i Duchi fecero erigere una nuova cattedrale ed una nuova reggia, più a oriente rispetto all’antico insediamento longobardo. Diedero nuovo vigore alle attività della città ed in particolare alla Scuola Medica, accogliendo il medico Costantino l’Africano, che in seguito Roberto elevò a proprio segretario. Il Guiscardo fece costruire anche altri monumenti nel suo ducato: la cattedrale di Aversa, di Melfi, di Foggia e la chiesa della SS. Trinità a Venosa.

Verso il 1078 Giordano e Gaitelgrima riuscirono a far insorgere alcuni feudatari di Puglia impegnando così il Guiscardo, Boemondo e Sichelgaita alla quale il marito, dovendosi spostare a Castellaneta, affidò il controllo militare di Trani.

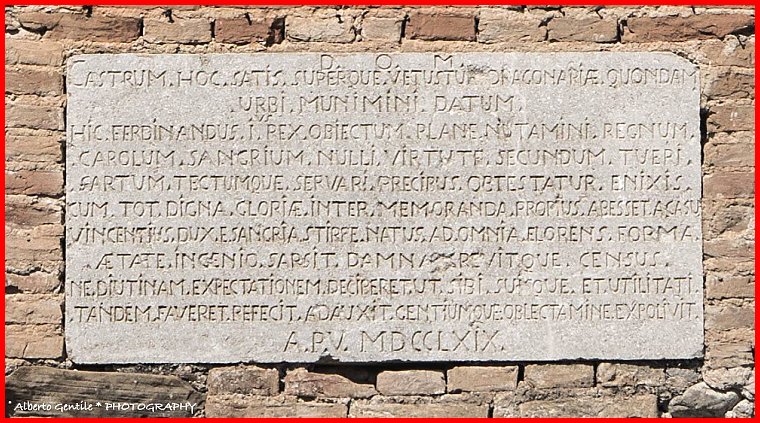

Nel 1080, con la pace di Ceprano, al Normanno furono riconosciuti dal Papa Gregorio VII i suoi possedimenti nell’Italia meridionale, tranne quelli di Amalfi, Salerno, e della Marca Fermana. Motivo per cui, a differenza dei principi Longobardi, i Normanni non furono mai chiamati principi di Salerno. <>. Roberto giurò formalmente obbedienza alle richieste del Pontefice.

Roberto non aveva dimenticato l’affronto subito dai bizantini e con questa scusa organizzò una spedizione nei Balcani a bordo di una notevole flotta. Per la verità per giustificare la spedizione pare si servisse di un altro dei suoi ‘astuti’ espedienti: in Calabria lo aveva raggiunto un monaco bizantino che egli disse essere lo spodestato imperatore d’oriente che si era rifugiato presso di lui chiedendo aiuto contro l’usurpatore nell’interesse proprio e del duca normanno. Con la moglie e i figli Boemondo e Ruggero conquistò Durazzo, Corfù e Avlona. Grandi successi conseguirono Boemondo e Sichelgaita si distinsero per coraggio e intraprendenza secondo quanto racconta Anna Comnena: mentre il marito era impegnato a combattere in una zona distante, lei durante la battaglia fu colpita ad una spalla, ma vedendo che le truppe si stavano disperdendo, si strappò la freccia dalla spalla e continuò a combattere arringando i militi, riuscendo così a riguadagnare una posizione di vantaggio.

Ma il Papa a Roma, assediato dalle truppe dell’Imperatore, aveva bisogno di aiuto.

Intanto Ermanno, Abelardo ed Enrico di Conversano si erano ribellati al Duca. Roberto lasciò le operazioni militari in territorio bizantino nelle valide mani di Boemondo, e tornò in Italia.

Sconfisse le truppe imperiali sottoponendo Roma ad una feroce devastazione e portò con sé a Salerno Gregorio VII.

Un mese dopo la Cattedrale di Salerno veniva aperta al culto e consacrata proprio dal Papa.

Nell’ottobre 1084 i Duchi salernitani partirono per Brindisi nuovamente diretti alla conquista dei territori bizantini.

Il 25 maggio del 1085 moriva a Salerno Gregorio VII. Pochi mesi più tardi dopo la vittoria a Cefalonia, il 17 luglio moriva Roberto il Guiscardo. Fu sepolto nella cattedrale della Santissima Trinità a Venosa come molti altri suoi familiari e la prima moglie Alberada. L’abbazia della SS. Trinità di Venosa fu per i Normanni consapevolmente, forse, ciò che Saint-Denis era stata per i re di Francia.

A Roberto succedette Ruggero Borsa e a Boemondo fu lasciata Taranto e pochi altri possedimenti, più quelli che fosse riuscito a conquistare. Boemondo non accettò di buon grado tale posizione e tra i due fratellastri ci furono aspre contese, finché non intervenne lo zio il gran conte Ruggero.

Alla fine Boemondo organizzò una spedizione in Terrasanta cui parteciparono con valore anche il nipote Tancredi e Roberto di Buonalbergo, oltre a molti altri nobili. Alla spedizione parteciparono cavalieri campani ed un notevole gruppo di calabresi. Boemondo fu insignito del principato di Antiochia ed estese i suoi domini anche in Siria Cilicia e Armenia. Tentò anche di tornare alla conquista della Grecia, ma, dopo una disfatta a Durazzo, morì nel 1111 mentre, ferito, cercavano di riportarlo a Salerno sperando in opportune cure. Fu sepolto nella Cattedrale di Canosa.

A lui successe il figlio Boemondo II, prima sotto la reggenza della madre Costanza, figlia del re di Francia Filippo I, che invano cercò di controllare le rivolte in Puglia. Fu più volte catturata. Morì in prigionia. Ad Antiochia successe poi la figlia di Boemondo II, Costanza, e poi il di lei figlio, Boemondo III. Seguirono Boemondo IV, V, VI, e VII (+ 1287) e con lui finì il principato.

La capitale del Ducato di Puglia e Calabria fu spostata a Salerno. Ruggero Borsa non aveva la stessa intraprendenza del padre e del fratellastro. Il suo regno fu segnato dall’impegno a mantenere i suoi domini. Sposò la danese Adala o Ada dalla quale ebbe il figlio Guglielmo. Ebbe alcuni contrasti con Boemondo riguardo il possesso di alcune zone della Puglia. Dopo che il primogenito del Guiscardo aveva cercato di impadronirsi di alcune città della Puglia, ci fu uno scontro nel beneventano, da cui il fratello maggiore uscì sconfitto, ma come riferisce Romualdo salernitano, in quella battaglia nessun combattente fu ucciso, tranne uno. Intanto il ducato di Amalfi, rimasto per alcuni anni, dalla morte del Guiscardo, ufficialmente senza un duca, era stato in seguito assegnato allo spodestato principe di Salerno Gisulfo II. In seguito (morta Sichelgaita), il duca Ruggero estese il proprio dominio su Amalfi, a scapito dello zio longobardo. Nel 1092 chiede a papa Urbano II, che era a Salerno dopo aver consacrato la Basilica benedettina di Cava, l’investitura del Ducato di Puglia dichiarandosi suo vassallo.

In cambio di aiuti militari si sarebbe impegnato a cedere allo zio Ruggero Gran Conte di Sicilia una parte del suo ducato. Ruggero morì a 50 anni, dopo oltre 25 anni di governo del ducato.

Nota: Alla fine del VI secolo la penisola italiana, da poco annessa all’Impero bizantino, viene travolta dall’invasione dei longobardi, i quali sottraggono gran parte della penisola al controllo di Bisanzio. I territori rimasti vengono posti sotto la giurisdizione dell’Esarcato d’Italia, con capitale Ravenna.

Tra l’inizio del VIII e la fine dell’VIII secolo i bizantini perdono il controllo di tutti i loro possedimenti nell’Italia settentrionale e centrale. Gran parte di questi territori vengono conquistati dai longobardi a seguito di scontri militari: è il caso della Liguria, di numerose fortezze in Emilia, Umbria e Marche, e della stessa Ravenna, sede dell’esarca, che viene conquistata dal re longobardo Astolfo nel 751.

Solo il Lazio e la laguna veneta rimangono immuni alle conquiste longobarde nel Centro-Nord. Invece la situazione al Sud e nelle isole è ben diversa. L’avanzata longobarda nel Mezzogiorno, rappresentata dai ducati di Spoleto e di Benevento, viene frenata grazie ad una forte presenza militare bizantina in Puglia e Calabria, regioni facili da difendere e rifornire in quanto più vicine ai territori balcanici dell’Impero. Una roccaforte bizantina rimarrà per moti anni Bari.

Bibliografia:

- Amato di Montecassino, Storia de’ Normanni volgarizzata in antico francese, a cura di V. De Bartholomaeis (Fonti per la storia d’Italia, 76), Roma 1935.

- Mito di una città meridionale; Paolo Delogu; Liguori Editore

- Salerno, profilo storico cronologico; Gallo- Troisi; Palladio

- Memorie Storico-Diplomatiche dell’antica Città e Ducato di Amalfi; Matteo Camera; Centro di cultura e storia amalfitana

- Chronicon di Romualdo II Guarna; a cura di Cinzia Bonetti; Avagliano Editore

- Errico Cozzo; Salerno e la ribellione contro re Guglielmo d’Altavilla nel 1160/62. Atti del convegno dell’associazione italiana dei paleografi e diplomatisti Napoli-Badia di Cava dei Tirreni ottobre 1991.

- Un santo nella tempesta- Gregorio VII dalle sue lettere; A. Sorrentino; tip. Europa, Salerno.

- Sichelgaita Signora del Mezzogiorno; Michele Scozia; Alfredo Guida Editore

- Sichelgaita tra Longobardi e Normanni; Dorotea Memoli Apicella; Elea Press

- Notizie storiche delle antiche città e de’ principali luoghi del Cilento; G. Volpe; Ripostes

- Normanni tra nord e sud. Hubert Huben, Di Rienzo Editore I Normanni del Sud 1016-1030. John Julius Norwich; Sellerio Editore

- Gli Amico e le rivolte dei conti normanni di Puglia contro gli Altavilla. Giuseppe Di Perna; Malatesta Editrice.

Per saperne di più leggi: Giovanni Amatuccio – Roberto il Guiscardo: Le gesta di un conquistatore. Disponibile su Amazon in formato digitale e cartaceo. https://www.amazon.it/dp/B0CLRGYS5P

©2024 Alberto Gentile (con la collaborazione di Astrid Filangieri).